Sulit selaki untuk memahami keyakinan orang Donggo (Sumbawa Timur), karena mereka begitu tertutup dan amat takut untuk memberi penjelasan mengenai apa yang mereka yakini. Hal ini tentu disebabkan karena banyak peristiwa agama telah berusaha untuk menanamkan pengaruhnya, terutama peristiwa 1969, peristiwa 1974, peritiwa 1979, belum lagi peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Belanda. Tulisan-tulisan tentang keyakinan orang Donggo tidak cukup jelas, bahkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Misalnya J. Elbert (1912: hlm. 69) mencatat bahwa yang menjadi ncuhi hanya dari keturunan duna (belut), sedang P. Arndt (1952) mencatat bahwa dou deke (tokok) yang berhak menjadi ncuhi. Baik Elbert dan Arndt mencatat bahwa pada masa itu hanya terdapat 5 buah klen patrilineal yang exogam, sedang masyarakat sekarang mengenal lebih dari 13 buah klen. Jadi walaupun merek seolah-olah tidak berkembang dan tidak menjalankan kepercayaannya lagi, secara perlahan dan pasti mereka mengembangkan diri dengan klen winte yang menjadi pemimpin masyarakat.

Menurut orang Donggo, peradaban manusia dibagi ke dalam tiga zaman: zaman anfari (zaman manusia terbang), zaman moda (zaman manusia hilang) dan zaman made (zaman manusia mati). Nenek moyang mereka hidup dalam zaman moda, dan jenazah mereka tidak ada karena mereka tidak meninggal tetapi menghilang. Zaman sekarang merupakan zaman made, karena manusia meninggal dan jenazahnya dikubur.

Orang Donggo menjunjung tinggi lewa (atau dewa), yaitu kekuatan gaib yang ada di alam, seperti di gunung, di laut, di sungai, di langit dan di batu-batu besar. Selain itu mereka menghormati ruh nenek-moyang (ndoi) yang diyakini moyangnya ini tidak ada karena hilang di tempat-tempat tertentu atau berubah menjadi binatang dan benda-benda lainnya. Tem[at dan benda-benda tersebut dikeramatkan dan mereka menganggap dirinya keturunannya. Benda-benda totemnya ini disebut marafu arau rafi. Marafu-lah yang memelihara dan menjadi manusia dari pengaruh tidak baik. Apabila seseorang sakit, maka ia pergi ke rafu-nya untuk memohon pada ndoi agar ia cepat disembuhkan dari penyakit dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Ndoi kedudukannya sebagai perantara pada dewa, oleh karena itu semua permohonan ditujukan kepada ndoinya agar disampaikan pada dewa.

Rafu dan ndoi dibedakan atas laki dan perempuan. Rafu Sa’do laki ndoi-nya Tutarasa, dan Sa’do wanita ndoi-nya Roho. Meskipun demikian tidak semua rafu mempunyai ndoi, tetapi mereka tetap mempunyai ruh pelindung (ruh nenek-moyang) yang disebut ina ro wai (ibu dan nenek). Ama ro ompu (bapak dan kakek), misalnya, tidak mempunyai ndoi, tetapi mempunyai ina ro wai. Hal ini disebabakan ada ndoi yang tidak diketahui ke mana menghilangnya dan ada beberapa rafu yang datang dari Sumba, Flores, Ambon dan Latu. Nama-nama ndoi yang dikenal adalah Roho (mata air di gunung), Tuturasa (pohon besar di muka kampung), Ncuhi (di rumah adat), Lancoini (mata air di sungai), ka’dalu (batu besar dan datar di gunung), Tifamone, Tifasiwe, Pahawoha (di tengah kampung), Sorajara, Tutanawa dan Panintarwela (rumah-rumah yang ada di bagian belakang kampung dekat dengan kuburan), Mbotobua (pohon besar dekat sungai), Kariadewa (di kaki Gunung Pejambi) dan Ketorasa (pohon besar di tengah kampung). Ndoi Mbotobua kurang dikenal sehingga jarang disebut-sebut. Dalam doa-doa mereka, mereka mengatakan “ndoi yang dua belas”, yaitu ndoi (tanpa mbotobua dan tidak membedakan Tifa, laki-laki atau perempuan).

Elbert (1912) dan Arndt (1954) mencatat bahwa dewa yang tertinggi dan ditakuti adalah Lewa langi (dewa langit) yang tinggal di matahari. Sedang dalam doa-doa mereka yang sempat dicatat, mereka tidak menyebutkan dewa langit lagi, tetapi Ruma su’u (raja atau Tuhan yang dijunjung), Ruma ta’ala make se wara (Tuhan yang ada/satu), Ruma ndai (Tuhan kita). Hal ini disebabkan masuknya pengaruh luar sehingga mereka mencampuradukkan ide ndoi ndala, dewa ra’e, nabi Muhammad, nabi Isa serta nabi Adam.

Dalam konsep orang Donggo, ruh orang mati akan kembali ke langit melalui beberapa tahapan. Setelah 100 hari meninggal ia pergi ke Wadukajuji untuk bermain batu (sejenis catur dengan batu), lalu ke Oi Nduku (mata air) untuk minum-minum. Dari Oi Nduku ia melihat kembali ke desa asalnya di Mbari Rihu setelah itu ke Wadunaikai (batu besar di puncak gunung). Sebelum kembali ke langit ia mandi-mandi di danau Ra’ba Lore. Mereka yang ditinggalkan sering mengantar sampai Wadunaikai, dan di sana mereka menangis, mengenang orang yang telah tiada. Prosesi ini masih sering dilakukan sampai sekarang, baik oleh mereka yang telah beragama Islam Kristen/Katolik.

Upacara yang terpenting bagi masyarakat Donggo adalah upacara kasaro dengan pesta raju (anjing hutan). Upacara ini diadakan untuk memohon hujan, air yang banyak, hasil pertanian yang baik, dan “menaikkan” ulat agar tidak mengganggu ladang dan sawahnya. Jalannya upacara dipimpin oleh ncuhi. Pagi hari dipukul wuni (gendang) agar warga desa berkumpul di halaman ncuhi. Setelah itu mereka pergi berburu ke hutan dari pagi hingga sore hari. Hal ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Lamanya berburu tidak sama tiap tahun; bila tahun ini 3 hari, maka tahun berikutnya 5 hari dan tahun kemudian 7 hari. Setelah 7 hari, lamanya maka berburu kembali lagi selama 5 hari lalu 3 hari, demikian seterusnya. Pada saat-saat seperti itu tidak ada orang luar yang boleh pergi ke kampung, dan seluruh desa diberi pagar. Wanita dan anak-anak tidak ada yang tinggal di dalam rumah, tetapi pergi menganyam tikar di kali, karena pada saat itu udara panas sekali. Hanya kaum pria yang pergi, untuk berburu babi hutan atau rusa. Hasil perburuan dibawa ke kampung dan dimasak bersama, sedang kepalanya dibawa ke Ka’dalu (batu besar di puncak gunung) untuk dipersembahkan kepada dewa langit, sebelum mereka makan bersama. Selesai upacara, mereka menunggu “hasil”-nya, yaitu hujan, dan ncuhi menetapkan kapan mereka mulai tanam padi dan kedelai. Doa yang diucapkan dalam upacara kasaro ditujukan agar padi, jagung dan kedelai yang ditanam jangan dikurangi jumlahnya tetapi ditambah, karena hasil panen tersebut akan diberikan kepada yang bekerja dan untuk makan warga kampung.

Selain itu mereka mengadakan upacara doa rasa (doa kampung) yang diadakan setiap 5 tahun sekali agar warga desa dijauhkan dari segala macam penyakit dan malapetaka. Upacara ini ditujukan kepada dewa ra’e, yaitu dewa yang selalu membawa petaka. Paki oha (sedekah nasi) diletakkan di luar kampung, agar dewa ra’e tidak masuk ke kampung.

Upacara-upacara yang sehubungan dengan lingkarang hidup juga dikenal oleh orang Donggo, tetapi kurang banyak mengandung unsur keagamaan, seperti halnya upacara untuk pertanian dan mengusir wabah serta upacara untuk membuat rumah. Upacara perkawinan adalah salah satu upacara yang paling meriah dalam rangkaian upacara lingkaran hidup.

Selain upacara yang diadakan secara seremonial, mereka juga mengadakan upacara yang sifatnya individu kekeluargaan, misalnya doa untuk menghormati ndoi-nya, baik yang ada di tempat-tempat tertentu, atau untuk ndoi putanawa dan sorajaya yang melindungi suatu rumah tangga. Tujuan dari upacara ini meminta pada ndoi putanawa dan sorajara agar diberi keselamatan, kesejahteraan, kesehatan dan kenyamanan dalam rumah tangga tersebut.

Upacara lain yang dilakukan secara individu adalah upacara yang berkaitan dengan panen. Sebelum panen mereka meletakkan sesaji di pinggir ladang atau sawah dan mohon kepada dewa ra’e serta makhluk jahat seperti setan untuk tidak mengganggu padi, kedelai dan jagungnya dan agar mereka kembali ke tempat asalnya di hutan dan jangan kembali ke ladang atau sawah, cukup sampai di pinggir pagar atau di tepi sawah-ladangnya tempat mereka meletakkan sesaji tersebut. Upacara ini juga dilakukan ketika adakan turun ke sawah atau ladang dengan doa yang sama dan sesaji yang sama pula.

Tampak di sini bahwa masyarakat Donggo lebih mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan pertanian daripada lingkaran hidup. Hal ini disebabkan alamnya yang keras dengan musim panas yang amat panjang serta sulit air, sehingga mereka menjadi pekerja yang rajin, yang selalu berpacu dengan waktu.

Penemuan-penemuan sejumlah bangunan era Megalitikum mengindikasikan bahwa rakyat Sunda kuno cukup religius. Sebelum pengaruh Hindu dan Buddha tiba di Pulau Jawa, masyarakat Sunda telah mengenal sejumlah kepercayaan, seperti terhadap leluhur, benda-benda angkasa dan alam seperti matahari, bulan, pepohonan, sungai, dan lain-lain. Pengenalan terhadap teknik bercocok tanam (ladang) dan beternak, membuat masyarakat percaya terhadap kekuatan alam. Untuk mengungkapkan rasa bersyukur atas karunia yang diberikan oleh alam, mereka lalu melakukan upacara ritual yang dipersembahkan bagi alam. Karena itu, mereka percaya bahwa alam beserta isinya memiliki kekuatan yang tak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran mereka.

Dalam melaksanakan ritual atau upacara keagamaan, masyarakat prasejarah itu berkumpul di komplek batu-batu besar (megalit) seperti punden-berundak (bangunan bertingkat-tingkat untuk pemujaan), menhir (tugu batu sebagai tempat pemujaan), sarkofagus (bangunan berbentuk lesung yang menyerupai peti mati), dolmen (meja batu untuk menaruh sesaji), atau kuburan batu (lempeng batu yang disusun untuk mengubur mayat). Bangunan-bangunan dari batu ini banyak ditemukan di sepanjang wilayah Jawa bagian barat. Dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah dan Timur, Jawa Barat paling banyak meninggalkan bangunan-bangunan megalitik tersebut.

Kehidupan yang serba tergantung kepada alam membuat pola hidup yang bergotong-royong. Dalam melakukan persembahan/penyembahan terhadap roh leluhur maupun kekuatan alam, masyarakat prasejarah ini melakukannya secara bersama-sama. Yang memimpin upacara itu adalah mereka yang berusia paling tua atau dituakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Pemimpin inilah yang berhak menentukan kapan acara “sedekah bumi” dan upacara-upacara religius lainnya dilakukan. Dialah juga yang dipercayai masyarakat dalam hal mengusir roh jahat, mengobati orang sakit, dan menghukum warganya yang melanggar nilai atau hukum yang diberlakukan.

Kehidupan Keagamaan Masyarakat Sunda Masa Hindu-Buddha

Setelah kedatangan orang-orang India, masyarakat Sunda kuno mulai terpengaruh ajaran-ajaran Hindu dan Buddha. Penemuan sejumlah arca-batu bercorak Hindu dan Buddha (meski dibuat sangat sederhana) menandakan bahwa mereka—terutama kaum bangsawan—memercayai dan mempraktikkan ajaran-ajaran Hindu-Buddha. Meski jarang sekali ditemukan candi yang bercorak Hindu-Buddha, tak dipungkiri bahwa masyarakat Sunda Kuno—terutama keluarga raja—menganut agama-agama dari India itu, yang kemudian dipadukan dengan kepercayaan nenek-moyang mereka, yaitu Sunda Wiwitan.

Sejak masa Salakanagara dan Tarumanagara, raja-raja di Sunda memiliki gelar yang sangat kental warna Hindu maupun Buddha. Gelar “dewawarman” yang berarti “baju perisai dewa”, tentu mengacu kepada kepercayaan Hindu, selain karena pendiri Salakanagara berasal dari negeri India. Mereka begitu memuja dewa-dewa Hindu seperti Surya, Wisnu, dan Siwa.

Kehidupan agama masyarakat Sunda kuno dapat dilihat dari, misalnya, naskah Sanghyang Sisksakandang Karesian (disebut pula Kropak 603) yang ditulis pada 1518 atau Carita Parahyangan yang ditulis pada 1580 M. Berdasarkan naskah tersebut, terang sekali bahwa agama orang Sunda terdiri atas tiga kepercayaan utama, yaitu tradisi Sunda Wiwitan (Sunda asli) yang begitu memuja leluhur (hyang), Buddhisme, dan Hindu. Oleh masyarakat Sunda, kepercayaan Buddha dan Hindu tersebut dipadukan yang cenderung lebih mengarah kepada Buddhaisme. Perpaduan kedua agama ini dapat dilihat dari doa (semacam “syahadat”) mereka yang diucapkan ketika upacara keagamaan berlangsung. Doa tersebut berbunyi: “Hong kara nomo Sewaya, sembah ing hulun di Sanghyang Panca Tatagata”, yang artinya: “Ya Tuhan, segala perbuatan demi nama Siwa, sembahku kepada Sanghyang Buddha yang lima.”

Jelas sekali corak sikretisme dalam doa tersebut. Sanghyang Buddha yang 5 atau Dyani Buddha adalah posisi Buddha dalam bersemadi yang mengacu kepada arah mata angin, yakni :

1. amogasiddha (utara);

2. akshobya (timur);

3. ratnasambhawa (selatan);

4. amithabba (barat);

5. wairocana (pusat/zenit).

Sementara itu, dalam Hindu pun terdapat lima dewa, disebut Batara Jagat atau Lokapala. Akan tetapi, para dewa tersebut tidak dianggap tuhan melainkan tunduk kepada Hyang (dewata bakti di Hyang). Maka dari itu dikatakan, “Sing para dewata kabeh pada bakti ke Batara Seda Niskala” (Semua dewa tunduk kepada Batara Seda Niskala). Adapun kelima dewa tersebut adalah :

1. Wisnu (utara);

2. Isora/Iswara (timur);

3. Mahadewa (selatan);

4. Bratha (barat);

5. Siwa (tengah).

Agama Buddha yang berkembang di Jawa Barat (dan juga di kerajaan-kerajaan kuno lainnya di Nusantara) adalah Buddha Mahayana. Pada abad ke-7, Sriwijaya bahkan merupakan pusat studi Buddha Mahayana di sekitar Asia Timur-Tenggara. Mahzab Mahayana ini menitikberatkan kepada usaha saling membantu antarpengikutnya dalam mencapai kebebasan jiwa (nirvana), berbeda dengan Buddha Hinayana yang lebih bersifat individualistis dalam mencapai nirwana. Aliran Hinayana berkembang di Sri Langka, Burma, dan Thailand; namun kemudian tak berkembang dan lebih dulu menghilang. Sebaliknya, aliran Mahayana ini kemudian terpengaruh oleh Hinduisme, yang mengakibatkan makin menjauhnya ajarannya dari ajaran Siddharta Gautama sendiri.

Dalam Buddha Mahayana akhirnya mengenal pendewaan atas diri Buddha dan Bodhisatwa, surga dalam artian tempat, bhaktimarga (jalan bakti), dan dewa-dewa lainnya yang patut disembah. Penyelewangan ajaran ini tentunya makin menjauhkan Buddhisme dari semangat Buddha Siddharta, karena ajaran Buddha aslinya tak mengenal adanya tuhan, tak mengenal doa, tak mengenal dewa-dewa layaknya dalam Hindu. Maka dari itu, di India sendiri ajaran Buddha menghilang dan kemudian lebih banyak dianut di Asia Timur dan Tenggara.

Ada pun, ajaran Hindu yang dianut oleh masyarakat, atau lebih tepatnya para raja-raja, Pasundan adalah aliran Waisnawa (Wisnu) dan Bairawa (Siwa). Penemuan patung-patung Wisnu dan Siwa di beberapa tempat di Jawa Barat membuktikan hal ini. Belum lagi bila kita melihat gelar raja-raja Sunda, Galuh, atau Pajajaran yang berbau Wisnu. Sanjaya Sang Harisdarma, Prabu Resi Atmajadarma Hariwangsa, Sri Jayabupati Jayamanahen Wisnumurti, Guru Dharmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu, merupakan raja-raja yang memakai gelar kewisnuan (Harisdarma, Hariwangsa, Wisnumurti). Dewa atau Batara Wisnu sendiri adalah dewa yang memelihara perdamaian di bumi dari kehancuran yang disebabkan oleh Dewa Siwa.

Dalam melaksanakan upacara/ritual keagamaan, masyarakat Sunda mempergunakan bangunan atau tempat yang telah ada, seperti punden berundak-undak atau babalayan, menhir, atau bangunan peninggalan budaya prasejarah Megalitikum yang memang banyak tersebar di Tatar Sunda. Maka dari itu, di Jawa Barat jarang sekali ditemukan bangunan tempat ibadah atau pun tempat penyimpanan abu raja seperti candi yang banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Timur. Hal ini terjadi karena masyarakat Sunda adalah masyarakat peladang yang hidupnya cenderung nomaden, berpindah-pindah tempat. Sebagai komunitas nomaden, mereka merasa tak perlu membangun tempat-tempat suci (candi atau wihara) karena akan memakan waktu yang lama. Lagi pula, mereka akan selalu berpindah tempat lagi untuk menemukan lahan baru guna dijadikan tempat berladang mereka yang baru. Bagi masyarakat Sunda kuno, bangunan megalitik itulah “candi” mereka. Maka dari itu, gaya hidup orang Sunda yang hidup di dataran tinggi dan bertradisi ladang, berbeda dengan orang Jawa yang memiliki tradisi sawah yang gaya hidupnya cenderung menetap.

Perpaduan unsur Buddha dengan Hindu rupanya menghasilkan “agama” baru, yakni Tantrayana, yang juga dianut oleh sebagian masyarakat Sunda, terutama kalangan atas yang status sosialnya tinggi. Mahzab Tantrayana (pengikutnya disebut Tantris) terdapat dalam Buddhisme maupun Hinduisme. Sekte ini lahir di India pada tahun 600 Saka, dan lima puluh tahun kemudian menyebar ke Tibet, Cina, Korea, Jepang, hingga Indonesia (Jawa dan Sumatera). Tantra sendiri artinya adalah intisari, esensi, atau asal.

Dalam kepercayaan Tantrayana ini mengenal adanya laku meditasi dengan menggunakan alat berupa mandala (bagi penganut Buddha) atau yantra (bagi penganut Hindu). Mandala adalah variasi lain yang bercorak Buddha dari apa yang disebut yantra oleh penganut Hindu, yakni berupa lukisan yang berfungsi sebagai alat bantu dalam meditasi sehari-hari. Alat tersebut—bisa dibuat dari tanah, kain, pada dinding, logam, atau batu—harus digunakan oleh mereka yang mencari pelepasan dari rangkaian siklus (lingkaran) kelahiran kembali.

Penggunaan mandala/yantra ini biasanya dibarengi dengan memegang aksamala (seperti tasbih atau rosario) oleh tangan kanan untuk menghitung mantra yang diucapkan. Di Jawa Barat, para penganut Tantra ini menjalankan ibadahnya di bangunan-bangunan megalitik.

Di Sriwijaya, aliran ini lebih dulu berkembang pada abad ke-7, ditandai adanya Prasasti Talang Tuo dan Kota Kapur yang berisi kutukan dan sumpah. Di Jawa Tengah pada abad ke-8 dalam Prasasti Kalasan tahun 778 disebutkan bahwa Rakai Panangkaran mendirikan bangunan suci, Candi Kalasan, untuk memuja Dewi Tara. Dewi Tara ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan Buddha Mahayana karena dewi tersebut dianggap sebagai istri (syakti) pada Dyani Buddha; padahal Buddha sendiri menilai syahwat merupakan musuh terbesar manusia. Sementara itu, pada masa Raja Sindhok di Jawa Timur abad ke-10 telah disusun sebuah kitab yang menguraikan paham Tantra, yakni Sanghyang Kamahayanikan.

Di Sunda sendiri, diketahui sejumlah raja penganut Tantra di antaranya: Sri Jayabhupati dan Raja Nilakendra (ayah Prabu Suryakancana, raja terakhir Pajajaran). Prasasti Sanghyang Tapak (Cibadak) menyebutkan sejumlah sumpah dan kutukan “mengerikan” yang menyerukan supaya orang yang menyalahi ketentuan dalam prasasti tersebut diserahkan kepada kekuatan-kekuatan gaib untuk dibinasakan dengan menghisap otaknya, menghirup darahnya, memberantakkan ususnya, dan membelah dadanya.

Selain kutukan-sumpah, Tantrayana mengajarkan agar badan, perkataan, serta pikiran digiatkan oleh ritual, mantra, dan samadi. Dalam Tantrayana Hindu, kesaktian Siwa dinilai bersifat wanita dan akhirnya dianggap sebagai istri Siwa sendiri. Munculnya unsur wanita ini mengakibatkan lahirnya kegiatan “hubungan intim” yang dianggap “suci” dan membawa manusia kepada “kebebasan jiwa” dalam upacara Tantrayana. Begitu pula dalam Tantrayana Buddha (Wajrayana), yang ditandai dengan adanya hubungan Dewi Tara dengan Dyani Buddha. Tantrayana menganggap bahwa penciptaan alam semesta beserta isinya dilakukan oleh Unsur Asal (dalam Buddhisme disebut Buddha, dalam Hinduisme disebut Siwa-Bhairawa) melalui hubungan intim dengan istrinya. Upacara Tantrayana ini semakin menyimpang dengan adanya penggunaan minuman keras oleh para pengikutnya. Minuman keras ini dimaksudkan untuk mempercepat “peleburan” diri kepada Unsur Asal. Mereka pun selalu mengutamakan makanan-makanan lezat dan mewah, yang jelas bertentangan dengan ajaran Buddha murni yang mengharamkan minuman keras dan hidup berfoya-foya.

Kemerosotan akhlak dan moral di kalangan istana dengan adanya praktik Tantrayana ini kelak mempercepat penyebaran Islam di dalam masyarakat Sunda. Belum lagi faktor bahwa dalam Buddha sendiri tak dikenal pengkastaan.

Kepercayaan terhadap (Ajaran) Leluhur

Seperti telah dikupas sedikit, bahwa pada masa nirleka (prasejarah) masyarakat Sunda begitu menjunjung tinggi (roh) para leluhur dan ajaran-ajarannya. Kepercayaan terhadap nenek moyang ini senantiasa dipelihara oleh mereka hingga berabad-abad kemudian setelah agama Hindu-Buddha dan Islam masuk ke wilayah mereka. Jadi, walaupun pengaruh agama lain kuat terhadap kehidupan, masyarakat Sunda kuno tetap memegang teguh kepercayaan terhadap (ajaran) nenek-moyang. Naskah-naskah kuno begitu sering menyebutkan adanya kabuyutan, yakni tempat sakral yang diperuntukkan bagi kaum brahmana atau resi atau bagawat yang bertugas memelihara ajaran agama dan tempat suci itu sendiri. Kabuyutan juga merupakan tempat di mana para pujangga (kauam intelektual) menulis kitab-kitab tentang agama. Prasasti Gegerhanjuang (1111 M) di Singaparna (Tasikmalaya), misalnya, menyebutkan adanya panyusukan atau penyaluran air sehubungan dengan pembangunan Kabuyutan Linggawangi di tempat bersangkutan.

Upaya raja-raja Sunda dalam membuat kabuyutan juga banyak diabadikan dalam naskah-naskah, salah satunya Amanat Galunggung (dikenal juga sebagai Kropak 632 atau Naskah Ciburuy). Di dalamnya diberitakan bahwa Prabu Dharmasiksa berpesan terhadap anak-cucunya agar memegang teguh ajaran agama dan menjaga Kabuyutan Galunggung. Diperingatkannya bahwa kabuyutan tersebut jangan jatuh ke tangan orang non-Sunda, dan orang yang memelihara kabuyutan tersebut akan memeroleh kesaktian, unggul dalam perang, hidup akan lama, keturunannya akan bahagia. Jelas, bahwa bagi raja-raja Sunda, fungsi kabuyutan sebagai kekuatan magis dinilai sangat penting, lebih penting dari, misalnya, lamanya sang raja memerintah. Dalam pandangan orang Sunda Kuno, kedudukan kabuyutan sejajar dengan nilai kemenangan dalam perang. Pada masa Sri Baduga, pemeliharaan terhadap kabuyutan ini tetap dilaksanakan. Ia menyatakan, kabuyutan di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya dijadikan sebagai “desa perdikan”, yaitu desa yang dibebaskan dari pajak. Kabuyutan ini dibebaspajakkan karena jasa-jasanya terhadap negara dalam memelihari ajaran leluhur dan juga perintah raja.

Naskah Amanat Galunggung juga memuat ajaran agar senantiasa melaksanakan perintah nenek moyang (juga orangtua) serta menjaga apa-apa yang telah diperbuat oleh leluhur yang telah almarhum (suwargi).

“Tetaplah mengikuti orangtua, melaksanakan ajaran yang membuat parit di Galunggung, agar unggul perang, serba tumbuh tanam-tanaman, lama berjaya. Sungguh-sungguhlah mengikuti patikrama warisan dari para almarhum.”

Carita Parahyangan pun membeberkan, bahwa bila seseorang meninggalkan ajaran leluhur niscaya akan dihinggapi kesusahan dan penyakit batin. Sebaliknya, orang yang memelihara ajaran nenek moyang pasti akan senang lahir-batin.

Ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang-sejahtera di utara, barat, dan timur. Mungkin, faktor “menghormati leluhur” inilah yang menyebabkan ajaran Islam dapat diserap oleh mayoritas masyarakat Sunda. Islam pun mengajarkan bahwa menghormati orang tua merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan; dan barang siapa yang selalu mendoakan arwah orangtua akan diberi pahala melimpah. Salam Nusantara

Kebudayaan Jawa adalah kebudayaan yang mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Semua unsur diatur secara harmonis dan berdampingan, baik itu hidup dengan mati, alam dengan makhluk hidup. Semua hal yang tidak cocok mengharuskan untuk dihindari; setiap yang bisa mengganggu keseimbangan itu cepat diperbaiki agar semua kembali harmoni. Umumnya yang mengganggu keseimbangan manusia adalah pola manusianya, baik masalah manusia dengan manusia atau manusia dengan dengan alam. Untuk mengatur semua itu agar kembali benar adalah perlunya kepimpinan dan tanggung jawab pimpinan masyarakat. Kesulitan dalam masyarakat Jawa adalah setiap keseimbangan itu diganggu oleh pola manusia dengan manusia yang umumnya bisa menimbulkan konflik (harmoni terganggu). Untuk menghindari konflik, umumnya masyarakat Jawa mengutarakan ketidakcocokan itu dengan memendamnya. Di masyarakat Jawa umumnya ada golongan sosial, misalnya golongan priyayi (bangsawan) dengan rakyat biasa. Ada lagi golongan santri dengan golongan abangan (masyarakat yang kurang peduli dengan syariat agama). Dalam bahasa Jawa ada kelas atau tingkatan tingkatan yang bisa menggambarkan pengaturan pengucapan dalam golongan sosial. Tingkatan Sosial Bahasa Jawa - Ngoko

Bahasa ngoko adalah suatu tatanan bahasa yang paling bawah, digunakan dalam percakapan sehari-hari antara yang lebih tua dengan yang muda, orang sederajat atau teman sejawat, atasan keapada pegawainya (bawahannya). Contoh: Lho, koen mau wes mangan a? (Lho, kamu tadi sudah makan?) - Ngoko andhap

Ngoko andhap digunakan kepada siapa saja yang sudah akrab akan tetapi masih menghormati satu sama lain. Ngoko andhap itu dibagi menjadi dua: antya basa dan basa antya. Ngoko andhap antya sampai sekarang masih digunakan, akan tetapi ngoko andhap antya sudah lama tak digunakan bahkan sudah tak lagi dilestarikan dan dianggap sirna. Contoh: Lho, samean mau wes maem a? (Lho, kamu tadi sudah makan?) - Madhya

Madya adalah bahasa yang sering digunakan dalam masyarakat pedesaan atau masyarakat gunung. Madhya dibagi menjadi dua: madhya ngoko dan madhya krama. Madhya ngoko adalah sebuah bahasa yang dikalobarasi dengan bahasa ngoko tetapi lebih lekat kedaerahan; bisa dibilang bahasa daerah setempat yang tak semua orang Jawa mengerti. Ciri-cirinya: - Saya diganti menjadi kula.

- Anda menjadi dika.

- Awalan tak- diganti menjadi kula.

- Awalan ko- diganti menjadi dika.

- Awalan di- tidak berubah.

Contoh: Lho, dika wes maem a? (Lho, kamu sudah makan?) Sedangkan madhya krama biasa digunakan masyarakat desa berbicara dengan orang yang baru kenal atau orang yang dihormati. Bisa dikatakan hampir sama dengan ngoko andhap tetapi memunyai batasan: orang muda kepada yang lebih tua atau dihormati. Ciri-cirinya: - Saya, diganti menjadi kula.

- Anda, diganti menjadi sampeyan, samang.

- Awalan tak- diganti menjadi kula.

- Awalan ko- diganti menjadi samang, mang.

- Akhiran -ku diganti menjadi kula.

- Akhiran -mu diganti menjadi sampéyan, samang.

- Akhiran -e tetap tidak berubah.

Contoh: Lho, samang sampun maem? ( Lho, kamu sudah makan?) - Madhyantara

Bahasa madhyantara terbentuk dari madya krama akan tetapi kalimat-kalimat yang ditujukan adalah kepada orang yang diajak bicara ditambahi dengan bahasa krama inggil. Bahasa madhyantara dulu biasa digunakan priyayi kecil atau anak bangsawan kepada utusannya. Akan tetapi, bahasa ini sekarang sudah jarang dipergunakan. Ciri-cirinya hampir sama dengan bahasa madya Contoh: Lho, samang sampun dahar? ( Lho, kamu sudah makan?) - Kromo

Bahasa kromo atau krama adalah tingkatan tengah dalam bahasa Jawa sebelum kromo inggil di mana tidak semua kosakata yang diucapkan diganti dengan bahasa alus. Kromo digunakan kepada orang yang baru kenal atau sejawat yang lebih dihormati. Contoh: Lho, samean sampun nedo? (Lho, kamu sudah makan?) - Kromo Inggil

Bahasa kromo Inggil adalah bahasa di mana pengucapanan krama dicampur dengan krama inggil. Bahasa krama biasa digunakan priyayi kecil (anak bangsawan) dengan priyayi yang lebih tua, anak muda kepada orang yang lebih tua. Ciri-cirinya: - Saya diganti menjadi kawula, abdidalem kawula, atau dalem.

- Anda diganti menjadi panjenengan dalem atau disingkat nandalem.

Contoh: Panjenengan dalem sampun dahar? (Kamu sudah makan?) - Bagongan

Bahasa bagongan mulai dikembangkan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Basa ini biasa digunakan di lingkungan kraton Mataram dengan tujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara pejabat istana dengan keluarga raja. Seiring dengan perkembangan, bahasa bagongan sekrang sudah jarang digunakan dan bisa dikatakan hampir punah kecuali oleh orangtua yang dulu pernah mengenal bahasa ini Ciri-ciri: - Saya diganti menjadi manira.

- Anda diganti menjadi pakenira

- Ya diganti menjadi enggeh.

- Tidak diganti menjadi mboya.

- Bukan diganti menjadi seyos.

- Saja diganti menjadi mbesaos.

- Ini diganti menjadi puniki.

- Itu diganti menjadi puniku.

- Apa diganti menjadi punapi.

- Ada diganti menjadi wenten.

Contoh: Pakeniro pilih puniku mbesaos. (Kamu pilih itu saja). - Kedhaton

Basa kedhaton dipergunakan dalam area kedhaton/keraton. Bahasa ini juga hampir hilang dan perlu pelestarian.Ciri bahasa ini adalah penyampaian yang halus dan kosakata yang digunakan tergolong tinggi dan sastrawi. Contoh: Kawula mirsani panjenenganipun ing dalem jawi. (Saya melihat kamu di luar). Tidak ada gambaran dalam bahasa yang lebih pantas untuk dilihat dari segi perbedaan dialek dan bahasa sehari hari. Dalam masyarakat Jawa terdapat penuturan penggunaan bahasa; dalam penerapannya masyarakat jawa sering menyebutnya dengan unggah-ungguh. Seiring dengan perkembangan zaman semakin kritis kondisi bahasa Jawa. Tatanan penggunaan bahasa dan unggah-ungguh telah berkurang. Hampir lebih dari masyarakat muda Jawa sekarang tidak mengerti bahasa tata krama. Ini disebabkanya pendidikan orang tua yang kurang kepada anaknya dan penggunaan bahasa yang lebih sering didengar (umum) adalah bahasa sehari-hari tidak lagi digunakan tingkatan sosial dalam bahasa pengucapan yang dipergunakan. Faktor lain karena pendidikan bahasa Jawa dalam sekolah tak lagi optimal dan bahkan dalam sejumlah sekolah modern telah ditiadakan pelajaran bahasa Jawa. Jika ditelaah kembali dalam bahasa Jawa itu terdapat sebuah tatanan penghormatan kepada orang yang diajak bicara dan budi pekerti yang luhur bagi orang yang berbicara.

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.  Pahatikan relief kapal yang terdapat di candi Borobudur merupakan saksi bisu rancangan kapal Indonesia yang terkenal. Seperti dalam kasus sejarah lainnya perbedaan adalah sesuatu hal yang wajar selama berdasarkan pada fakta sejarah, bahkan tidak semua orang sepakat akan maksud dalam relief cadi Borobudur. Mookerji berpandangan bahwa relief kapal pada candi Borobudur merupakan relief kapal India, namun sekarang ini pendapat tersebut sudah terbantahkan. Addrian Horridge berpendapat bahwa kapal-kapal yang terpahat pada relief candi Borobudur adalah cikal bakal dari kora-kora. James Hornell berpendapat bahwa kemungkinan merupakan kerabat dekal kapal bercadik bertiang dua dari Jawa yang pahatannya ada di Borobudur. Anthony Christie menganggap bahwa kapal yang diceritakan oleh Gaspar Correia merupakan kapal-kapal yang terpahat di Candi Borobudur dan merupakan nenek moyang dari jong yang berlayar perlahan dan bertahan dari tembakan meriam. Arkeolog sampai saat ini masih tetap berusaha untuk menggali sisa-sisa peninggalan masa lampau yang berupa puing-puing kapal peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Peninggalan tertua dari hasil penggalian yang ditemukan adalah sisa-sisa perahu papan yang ditemukan di Pontianak di ujung barat daya Semenanjung Malaya, yang setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode karbon diperkirakan berasal dari abad ke- 3 M sampai ke- 5 M. Bagian-bagian perahu sejenis telah ditemukan di Thailand Selatan, dan berdasarkan bukti-bukti yang ada keduanya menunjukan berasal dari waktu yang sama. Temuan lain mengenai perahu yang ada di nusantara ada di Palembang, berdasarkan bukti hasil temuan diperkirakan berasal dari abad ke 5 – 7 M, atau diperkirakan dari masa kerajaan Sriwijaya. Sumber dari dinasti Cina menyebutkan tentang adanya kapal-kapal yang digunakan dalam pelayaran di kepulauan nusantara panjangnya setara dengan 162 kaki; tetapi sampai saat ini belum ditemukan bukti arkeologi yang dapat memperkuat keterangan dari dinasti Cina. Berdasarkan hasil temuan arkeologi ada hal yang menarik dalam pembuatan kapal-kapal zaman Indonesia kuno, hasil peneman menunjukan bahwa bentuk-bentuk papan bersilang, diikat dengan plat sambung, dan teknik pasak digunakan dalam kontruksi di Indonesia. Hasil temuan lain di Palembang dan Sambirejo, Sumatera Selatan, berupa kemudi setengah lingkaran sepanjang 27 kaki dan masing-masing berukuran panjang 20 kaki hampir sama dengan kemudi perahu yang dipergunakan pada masa sekarang. Rekonstruksi hasil temuan beberapa serpih di Sambirejo menghasilkan sepanjang 47 kaki, dari kapal yang diperkirakan memiliki bentuk sampit dan panjang 65 hingga 70 meter. Perahu yang ditemukan diperkirakan berupa perahu tanpa cadik, dan hasil temuan tersebut sangat berarti bagi sejarah pelayaran bangsa Indonesia, karena pada masa tersebut tidak ditemukan sisa-sisa kapal kuno di India Selatan. Sisa-sisa penemuan kapal yang ditemukan di Sambirejo berbentuk ramping dan kemungkinan serupa dengan perahu bercadik yang mampu melaju kencang yang disebut kora-kora, dapat digunakan sebagai kapal perang. Pada abad ke 16 M di Filipina dan Maluku setiap pemimpin memiliki armada kapal tersendiri, setatus pemimpin tergantung kepada banyaknya budak yang dimiliki. Setiap kapal didayung oleh sekitar 300 orang yang duduk berurutan pada setiap samping kapal. Kapal-kapal didukung oleh prajurit bersenjata tombak, sampit, panah dan pedang yang ditempatkan di lantai yang lebih tinggi. Perahu dikendalikan oleh juru kemudi dengan dibantu oleh layar miring berbentuk segi empat yang dinaikkan dengan tiang berkaki tiga sehingga kapal dapat melaju dengan kencang di permukaan air. Batang tinggi pada buritan dibuat melengkung ke atas dan pada setiap ujung dihiasi pita-pita, yang menarik dari kapal adalah dihiasi oleh kapal-kapal musuh yang berhasil ditaklukkan. Kora-kora perahu tradisional kepulauan Maluku Sisa-sisa peninggalan kapal yang berhasil ditemukan di Palembang diperkirakan berasal dari kapal tanpa cadik, yang kemungkinan cikal bakal kapal jong Indonesia yang terkenal, dan dipergunakan sebagai kapal barang sampai abad ke 16. Meskipun nama kapal tersebut seperti nama kapal Cina “jung”, namun jong merupakan kapal yang dirancang oleh bangsa Nusantara, dan jika cikal bakal kapal pelayaran antara samudera berjalan, mungkin jong Indonesia lebih tua dari jung Cina. Kapal-kapal tersebut memiliki perbedaan dalam beberapa hal, misalnya papan-papan jong disatukan dengan menggunakan pasak dari kayu, sedangkan jung disatukan dengan menggunakan paku-paku besi dan pengapit. Jong memiliki kemudi quarter – merupakan ciri khas yang menonjol pada perahu yang ada di Nusantara sedangkan “jung” dikendalikan dengan menggunakan kemudi yang ditempatkan di buritan, dan dianggap sebagai pengembangan kemudi kapal yang dilakukan oleh bangsa Cina. Reflika relief kala candi Borobudur Terdapat teknik yang luar biasa dalam pembuatan kapal yang digunakan oleh orang-orang Indonesia maupun Cina. Jong, seperti halnya kapal Cina, memiliki badan kapal dengan ketebalan empat bahkan mungkin enam lapis kayu, selubung pelapis luar baru diletakkan di atas kayu-kayu tersebut ketika mulai lapuk. Badan kapal setebal 6 – 8 inci, membuat jung maupun jong benar-benar sempurna dalam pelayaran. Tenik pembuatan kapal jung dipastikan dipelajari oleh bangsa Cina dari bangsa Indonesia, mengingat Cina belum mempunyai kapal yang bisa mengarungi samudera sebelum abad ke 8 sampai 9 M, yaitu ketika Sung berkuasa Cina baru membangun angkatan laut yang kuat. Berdasarkan sumber dari peziarah Budha dari Cina yang menaiki kapal Indonesia di Sumatera untuk menuju India, peziarah tersebut meninggalkan catatan-catatan meskipun berjarak antara abad ke 3 dan ke 8 M, penjelasan keduanya saling melengkapi satu sama lain. Kapal-kapal itu panjangnya 160 kaki, dan memiliki beban 600 ton; dibuat dengan menggunakan beberapa jenis papan, tidak menggunakan besi sebagai penguat, papan-papan diikat satu sama lain dengan menggunakan serat pohon aren, dan dipasangi tiang dan layar-layar. Karena belum ditemukannya sumber yang menyebutkan kapal-kapal tersebut menggunakan cadik, maka diasumsikan bahwa kapal tersebut tidak cadik, oleh karena itu maka diperkirakan kapal tersebut merupakan cikal bakal dari jong, dan bukan kapal seperti kora-kora. Kesan yang menarik tentang berita keberadaan jong dikutip dari seorang penulis sejarah Portugis, Gaspar Correia, yang menggambarkan kunjungan pertama Gubernur Alfonso Albuquerque ke Selat Malaka pada abad ke 16, berikut gambarannya: “”karena junco itu memulai serangan, sang Gubernur mendekatinya bersama seluruh armadanya. Kapal-kapal Portugis mulai menembaki junco, tetapi tak ada pengaruhnya sama sekali, lalu junco berlayar pergi….. Kapal-kapal Portugis lalu menembaki tiang-tiang junco …….. dan layar-layarnya berjatuhan. Karena sangat tinggi, orang-orang kami tidak berani menaikinya, dan tembakan kami tidak merusaknya sedikit pun karena junco memiliki empat lapis papan. Meriam terbesar kami hanya mampu menembus tak lebih dua lapis…… Melihat hal ini, sang Gubernur memerintahkan nau-nya untuk datang ke samping junco. (Kapal Portugis) adalah Flor de la Mar, kapal Portugis yang tertinggi. Dan ketika berusaha untuk menaiki junco, bagian belakang kapal hampir tak dapat mencapai jembatannya…… Awak junco mempertahankan diri dengan baik sehingga kapal Portugis terpaksa berlayar menjauhi kapal itu lagi. (Setelah pertempuran selama dua hari dua malam) sang Gubernur memutuskan untuk mematahkan dua buah dayung yang ada di luar kapal”. Setelah itu, barulah junco menyerah. Kontruksi yang dibangun pada kapal tersebut sangat lah kukuh, sehingga memungkinkan dapat berlayar dengan jarak yang sangat jauh dan mampu bertahan di tengah samudera. Fakta sejarah berbicara bahwa hanya kapal jenis tersebut yang tergambar dalam relief candi Borobudur, memunculkan anggapan bahwa kapal-kapal tersebut setara dengan kapal induk yang dimiliki Amerika, sehingga pengaruh Indonesia tersebar jauh. Untuk membuktikan kekuatan kapal nusantara pada zaman kuno maka dibuat sebuah replica kapal berdasarkan pada relief candi Borobudur. Berdasarkan pembuktian bahwa kapal tersebut mampu berlayar dari Indonesia sampai ke Ghana pada Februari 2004 setelah berlayar 11.000 mil dari Indonesia. “Nenek moyangku seorang pelaut, Gemar mengarungi luas samudra, Menerjang ombak tiada takut, Menempuh badai sudah biasa”

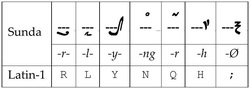

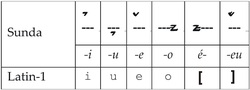

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.  Dalam Sejarah Aksara Sunda disebut pula aksara Ngalagena. Menurut catatan sejarah aksara ini telah dipakai oleh orang Sunda dari abad ke -14 sampai abad ke- 18. Jejak aksara Sunda dapat dilihat pada Prasasti Kawali atau disebut juga Prasasti Astana Gede yang dibuat untuk mengenang Prabu Niskala Wastukancana yang memerintah di Kawali, Ciamis, tahun 1371-1475. Prasasti Kebantenan yang termaktub dalam lempengan tembaga, berasal dari abad ke-15, juga memakai aksara Sunda Kuno. Berikut Prasasti Kawali dengan aksara Sunda Kuno: Tak ada bukti yang jelas tentang awal mula aksara Sunda lahir, sejak kapan nenek moyang orang Sunda menggunakan aksara ini. Yang jelas, sebelum abad ke-14, kebanyakan prasasti dan kropak (naskah lontar) ditulis dalam aksara lain, seperti aksara Pallawa (Prasasti Tugu abad ke-4) dan aksara Jawa Kuno (Prasasti Sanghyang Tapak abad ke-11). Bahasanya pun Sansekerta dan Jawa Kuno bahkan Melayu Kuno. Baru pada abad ke-14 dan seterusnya, aksara Sunda kerap dipakai dalam media batu/prasasti dan naskah kuno. Sama seperti naskah-naskah kuno di Jawa, yang menjadi media naskah kuno Sunda adalah daun (ron) palem tal (Borassus flabellifer)—di sinilah lahir istilah rontal atau lontar—atau juga daun palem nipah (Nipa fruticans), di mana masing-masing daunnya dihubungkan dengan seutas tali, bisa seutas di tengah-tengah daun atau dua utas di sisi kanan dan kiri daun. Penulisan dilakukan dengan menorehkan peso pangot, sebuah pisau khusus, pada permukaan daun, atau menorehkan tinta melalui pena. Tintanya dari jelaga, penanya dari lidi enau atau bambu. Biasanya peso pangot untuk huruf-huruf persegi, sementara tinta-pena untuk huruf-huruf bundar. Naskah-naskah kuno Sunda yang memakai aksara Sunda Kuno dan juga bahasa Sunda Kuno di antaranya Carita Parahyangan (dikenal dengan nama register Kropak 406) yang ditulis pada abad ke-16. Ada hal yang menarik dalam Carita Parahyangan ini, di mana di dalamnya terdapat dua kata Arab, yaitu dunya dan niat. Ini menandakan bahwa persebaran kosa kata Arab, dengan Islamnya, telah merasuk pula ke dalam alam bawah sadar penulis carita tersebut. Begitu pula naskah Bujangga Manik dan Sewaka Darma yang ditulis pada masa yang tak jauh beda, yang keduanya mengisahkan perjalanan spiritual sang tokoh dalam menghadapi kematian, ketika raga wadag (tubuh) meninggalkan alam fana, yang dibungkus dalam sebuah sistem religi campuran antara Hindu, Buddha, dengan kepercayaan Sunda asli. Judul yang lain adalah Sanghyang Sisksakanda (ng) Karesian (disebut pula Kropak 603), sebuah naskah tentang keagamaan dan kemasyarakatan yang ditulis pada 1518 M. Ada pula naskah Amanat Galunggung (disebut pula Kropak 632 atau Naskah Ciburuy atau Naskah MSA) yang naskahnya baru diketemukan 6 lembar, yang membahas mengenai ajaran moral dan etika Sunda. Usia naskah ini ditenggarai lebih tua dari Carita Parahyangan; hal ini terbukti dari ejaannya, seperti kwalwat, gwareng, anwam, dan hamwa (dalam Carita Parahyangan dieja: kolot, goreng, anom, dan hamo). Berikut naskah Sewaka Darma. Naskah-naskah keagamaan tersebut biasa ditulis di sebuah kabuyutan atau mandala, yakni pusat keagamaan orang Sunda yang biasanya terletak di gunung-gunung, yang juga merupakan pusat intelektual. Gunung Galunggung, Kumbang, Ciburuy, dan Jayagiri merupakan contoh dari kabuyutan tersebut. Kini peranan kabuyutan digantikan oleh pesantren. Setelah islamisasi, keberadaan aksara Sunda makin tergeser. Lambat-laun, aksara Arab-lah yang mendominasi dunia tulis menulis, yang dikenal dengan huruf pegon. Otomatis, para pujangga dan penulis tak lagi menggunakan aksara Sunda. Hal ini terlihat dari penggunaan huruf Arab dalam naskah Sajarah Banten yang disusun dalam tembang macapat pada tahun 1662-1663, di mana Kesultanan Banten baru saja seabad berdiri. Naskah-naskah lain yang memakai huruf pegon adalah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis pada abad ke-18, sedangkan bahasa yang digunakan adalah Jawa. Pemakaian aksara Sunda makin terkikis setelah aksara latin diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Eropa pada masa kolonialisasi pada abad ke-17 hingga seterusnya. Tak hanya itu, penguasaan Mataram Sultan Agung atas wilayah-wilayah Sunda pada abad yang sama mengakibatkan sastra-sastra Sunda lahir dengan memakai aksara Jawa atau Jawa-Sunda (carakan), bukan aksara Sunda. Contoh naskah Sunda yang ditulis menggunaka bahasa dan aksara carakan adalah Babad Pakuan atau Babad Pajajaran yang ditulis pada 1816, di mana terdapat kisah Guru Gantangan, pada masa pemerintahan Pangeran Kornel (Aria Kusuma Dinata), Bupati Sumedang. Isi babad ini menggambarkan pola pikir masyarakat Sunda atas kosmologi dan hubungannya antara manusia sempurna dengan mandala kekuasaan. Sistem Aksara Sunda Aksara Sunda berjumlah 32 buah, terdiri atas 7 aksara swara atau vokal (a, é, i, o, u, e, dan eu) dan 23 aksara ngalagena atau konsonan (ka-ga-nga, ca-ja-nya, ta-da-na, pa-ba-ma, ya-ra-la, wa-sa-ha, fa-va-qa-xa-za). Aksara fa, va, qa, xa, dan za merupakan aksara-aksara baru, yang dipakai untuk mengonversi bunyi aksara Latin. Secara grafis, aksara Sunda berbentuk persegi dengan ketajaman yang mencolok, hanya sebagian yang berbentuk bundar. Aksara swara adalah tulisan yang melambangkan bunyi fonem vokal mandiri yang dapat berperan sebagai sebuah suku kata yang bisa menempati posisi awal, tengah, maupun akhir sebuah kata. Berikut tabel aksara swara Sunda: Sedangkan aksara ngalagena adalah tulisan yang secara silabis dianggap dapat melambangkan bunyi fonem konsonan dan dapat berperan sebagai sebuah kata maupun sukukata yang bisa menempati posisi awal, tengah, maupun akhir sebuah kata. Setiap konsonan diberi tanda pamaeh agar bunyi ngalagena-nya mati. Dengan begitu,aksara Sunda ini bersifat silabik, di mana tulisannya dapat mewakili sebuah kata dan sukukata. Berikut tabel aksara ngalagena Sunda: Ada pula para penanda vokal dalam aksara Sunda, yakni: panghulu (di atas), panyuku (di bawah), pemepet (di atas), panolong (di kanan), peneleng (di kiri), dan paneuleung (di atas). Berikut penanda vokal dalam sistem aksara Sunda: Selain pamaeh konsonan, ada pula variasi fonem akhiran, yakni pengecek (akhiran –ng), pangwisad (akhiran –h), dan panglayar (akhiran –r). Ada pula fonem sisipan yang disimpan di tengah-tenngah kata, yakni pamingkal (sisipan –y-), panyakra (sisipan –r-), dan panyiku (sisipan -l-). Berikut tabel variasi fonem sisipan dan akhiran beserta tanda pamaeh dalam aksara Sunda.

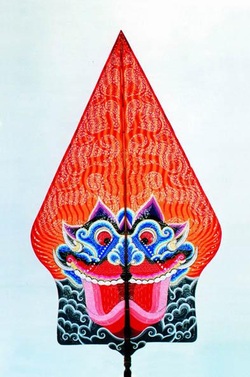

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.  Gegunungan, atau kayon, atau gunungan, itu ditancapkan ki dalang. Tegak dan agung sekaligus misterius. Ki dalang menarasikan sebuah keadaan di sebuah waktu dan di sebuah tempat yang diperankan oleh lebih dari satu sosok wayang. Dan benda pipih dari kulit itu dicabut lagi dari gebok pisang, diputar-putar untuk kemudian hilang dari pandang. Gamelan berhenti. Lakon dimulai. Penonton diam. Kita tahu, wayang—seperti juga film, drama, opera, dan seni pertunjukan lain—adalah panggung yang mementaskan ironi manusia. Ia penuh dengan adegan kasih-sayang namun juga sesak oleh adegan perseteruan dan pertumpahan darah. Dan setiap adegan akan beralih ke adegan lain setelah gegunungan ditampilkan kembali. Gegunungan, entah sejak abad kapan, telah dicitrakan sebagai penanda sebuah babak, pemisah scene sesudah dengan scene sebelum. Meneliti gegunungan lebih dekat, kita akan saksikan sebuah pemandangan yang paradoksial: rimbun namun seram. Sebuah pohon vertikal di tengahnya dililit oleh seekor ular berkepala naga di bagian atas gegunungan. Di sekitar ular itu bermainlah sekelompok monyet yang memanjat dan menggelantung sesuka diri dan berbagai spesies burung yang hinggap di dahan-dahan, bebas seperti di hutan. Terbayanglah suara-suara satwa liar nan bising. Di bawah ular, bertengger seekor macan mengaum di sebelah kiri dan seekor banteng yang merundukkan kedua tanduk yang runcing di kanan—keduanya saling berhadapan tapi tak bersentuhan. Di antara hewan karnivora dan hewan herbivora itu terukir sebuah kepala raksasa—Batara Kala dengan mulut menganga. Di bawah kepala raksasa tergambar sebuah kolam renang persegi dengan airnya yang kebiruan tanda kejernihan hati, yang di sisi kanan-kirinya menganga mulut dua ekor garuda bermahkota. D bawah kolam renang, terhias sebuah pendopo atau istana dengan dua daun pintu tertutup. Di depan bangunan itu terdapat anak-anak tangga yang mengkilat lagi licin. Di ujung tangga bertengger dua penjaga istana, patung Dwarakala berambut kasar serta mempertontonkan barisan gigi yang runcing dengan bola mata seperti keluar dari rongganya; keduanya memegang pedang terhunus dan perisai siap menghalau siapa saja yang nekad mendekati kawasan larangan itu. Suasana begitu ketat dan angker. Gegunungan menggambarkan buana yang berlapis. Ia meneduhkan juga melindungi, membuat satwa merasa di belantara—rumahnya sejati. Ia bukan dunia manusia, tak tersentuh peradaban. Namun, gegunungan pun bisa menjadi dunia materi, jagat umat manusia—dengan istana dan kolam renang—wahana para raja dan dewa yang tak bisa dijangkau oleh petani dan nelayan. Ia eksklusif dan normatif, dijaga pengawal setia. Di adegan-adegan tertentu, ia bisa menjadi latar kahyangan kediaman Batara Guru, istana Yudhistira di Amarta, atau mandala tempat para resi menjauhi dunia ramai. Ia tempat orang-orang istimewa bercengkrama. Namun, bila gegunungan dibalikkan, mata akan menangkap lembar lain: sebuah pemandangan yang punya kesan tunggal: mengerikan! Didominasi oleh warna merah menyala, sisi gegunungan yang satu ini menampilkan sesosok kepala raksasa lain dengan mulut terbuka lebih lebar siap menerkam apa pun yang tak menyenangkan dirinya. Mata melotot dan tak cocok buat hiburan anak kecil, dengan lubang hidung yang tak indah. Di bawah kepala itu terbentang garis-garis melengkung membentuk gelombang—alunan lautan, dengan warna hitam. Dan lautan bukanlah ajang manusia menetapkan diri—kecuali nelayan yang mengapung di permukaannya. Ia tempat ikan dan binatang air menikmati hidup, dan hanya Dewa Waruna dan makhluk naga yang merajai di dalamnya. Ia kegelapan semata. Sisi “kayon api” ini selalu melatari adegan yang penuh kemurkaan. Roh Rahwana yang penasaran dan menjelma menjadi sosok lain yang tak kalah antagonisnya, akan diusir oleh Hanoman yang telah sepuh namun setia menjaga amanah (seperti seorang kuncen tua yang patuh menjaga Gunung Merapi hingga ajalnya itu) untuk kembali ke jasadnya yang dijepit dua gunung kembar jelmaan anak kembarnya yang dibunuh guna mengelabui Sinta dulu, dan sisi gegunungan ini akan bergetar sebagai tanda bahwa dunia menyaksikannya. Ia mewakili keresahan. Gegunungan juga sebuah keteraturan, sebuah sistem, yang menggambarkan dunia kosmos peradaban yang kuno. Tersimbol dengan apik bagaimana ketiga dunia tersebut—dunia atas, dunia tengah, dunia bawah—menampilkan diri sebagai sesuatu yang ajeg, yang tak berubah. Dunia atas adalah dunia yang tak tersentuh tadi, yang sakral serta suci; dunia tengah adalah alam manusia di marcapada, yang penuh intrik dan muslihat namun juga tempat berbagi suka dan cinta; dunia bawah adalah alam profan, alas di mana makhluk-makhluk kotor berkecimpung dan terkubur hina. Secara sederhana namun penuh seloka, gegunungan berbicara: manusialah yang harus mengaturkan diri ke dalam alam, dialah yang wajib mengikuti aturan jagat raya dan berlapang dada berbaris dalam susunan semesta—seperti Semar dan ketiga anak badungnya. Kita menjadi paham, sebuah lakon dan sejumlah babak dalam kehidupan wayang akan lebih dimengerti dengan hadirnya gegunungan. Gegunungan adalah latar, adalah alam, adalah tempat manusia merasa kecil dan menjadi terbatas—apalagi ketika ia marah mengepulkan asap dan meludahkan apinya. Itulah alasan mengapa gegunungan yang diukir dan dicipta, kenapa gunung yang dijadikan simbol oleh leluhur dahulu. Ia dekat namun tak bisa didekap, dan nenek moyang kita telah paham betul itu. Kayon itu ditancapkan kembali oleh ki dalang. Lakon boleh usai dan penonton pulang membawa kisah heroik dan sarat falsafah. Namun itu bukan berarti lakon hidup selesai. Masih mengantri banyak lakon lain di depan sana, yang entah di mana ia berujung dan itu bukan urusan kita sekarang. Urusan kita dalam menjalani hidup yang sekejap ini hanya: bagaimana agar gegunungan tetap pada sisinya yang rimbun dan suci namun juga tetap angker agar manusia tak berani mengusiknya. Salam Nusantara!

Apa kabar bahasa Indonesia? Bahasa yang dibakukan menjadi “bahasa nasional” sejak para perintis kemerdekaan sepakat seiya-sekata dalam Sumpah Pemuda-nya, kini telah berusia 82 tahun. Kita tak tahu, tua atau masih remajakah bahasa ini? Sebagai sebuah entitas dari sebuah negara bernama Indonesia, ia masih ada, tetap dipergunakan dalam pidato kenegaraan, dalam suratkabar, kampanye parpol, iklan, lagu pop, acara infotainmen, pengajaran di sekolah, hingga arisan ibu-ibu muda di sudut rumah sebuah kota besar. Laiknya manusia, bahasa senantiasa bergerak, berubah, berdialektika dengan zaman dan alam. Dan ini yang jelas: ia bebas, tak bisa dikontrol dan dibelunggu. Ia makhluk arbitrer, mana suka, tak harus dipahami oleh segenap penduduk—apalagi oleh seluruh masyarakat bangsa. Bahasa merupakan kode verbal yang cukup dimengerti oleh sebuah komunitas kecil yang terdiri atas sejumput orang. Bila simbol yang tersampaikan dapat dipahami oleh si penangkap, sahlah ia disebut sebagai bahasa. Tak perlu ada seorang profesor linguistik untuk menerjemahkan makna dari sebuah SMS antar-anak SMP yang hanya memakai huruf konsonan dengan variasi huruf besar dan kecil yang sembarang—bahkan tak jarang disisipi angka serta tanda baca yang mengungkapkan perasaan tertentu dan takkan bisa dimengerti oleh orangtua mereka. Bila kita mau melihat ke masa belakang, bahasa Indonesia telah merintis dirinya sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha berkembang di Kepulauan Nusantara. Terutama di pesisir-pesisir sebagai tempat lalu-lalang para pedagang, bahasa yang “tunggal” sangat dibutuhkan. Konon, dengan bahasa Melayu-lah para pelaut-pedagang-penjelajah berkomunikasi, dengan kosa kata yang berkaitan dengan aktivitas niaga tentunya. Sementara, bahasa Sansekerta lebih berkembang di pusat kota, pusat birokrasi, pedalaman yang memproduksi hasil pertanian, yang jauh dari laut. Dan jangan dilupakan peranan para pengelana berkulit kuning, yang dengan itu kosa kata Cina pun ikut meramaikan bahasa pergaulan ini, lingua franca. Dan begitu berduyun-duyun orang-orang Timur Tengah ingin membeli rempah-rempah yang banyak bertebaran di bumi Nusantara dengan harga yang cukup aduhai, kosa kata Arab secara suka rela menyelinap di antara bahasa pergaulan ini. Hampir berbarengan dengan orang-orang Muslim, berbondong-bondong bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris—termasuk Denmark, Swiss, Belgia dalam jumlah yang lebih sedikit—ingin pula memborong hasil bumi Nusantara dengan harga yang jauh lebih murah daripada membeli dari orang-orang “Atas Angin” itu. Mulai masuklah kosa-kosa kata bangsa-bangsa Eropa tersebut, dengan pelafalan khas orang-orang pribumi. Jadilah orang Malaka dan Maluku menyebut meriam untuk peluru bundar (cannon ball) yang ditembakkan di atas perahu dagang Portugis—sebuah penamaan yang iseng setelah mereka mendengar orang Portugis berdoa dan menyebut nama “Bunda Maria” sesaat sebelum melepaskan peluru bundar tersebut. Atau, bila kita tarik garis yang lebih panjang ke belakang, menurut para arkeolog dan linguis, bahwa bahasa-bahasa yang tersebar di Nusantara merupakan turunan dari bahasa Austronesia dari Kepulauan Formosa (di Taiwan sekarang) sejak 60-100 abad lalu. Dengan melalui migrasi yang bergiliran, rute yang satu dimulai dari Formosa, Filipina, Borneo, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, hingga Polinesia serta Oceania. Sedangkan rute kedua, dari Borneo bahasa pecahan dari rumpun Austronesia ini bergerak ke Jawa lalu Sumatra, Vietnam, bahkan Madagaskar di sebelah timur Benua Afrika. Tak perlu mengernyikan dahi bila kita menemukan kosa-kosa kata yang bunyi dan maknanya hampir sama atau tak berubah di pulau-pulau Nusantara. Dan inilah yang boleh kita sebut bahasa daerah, di mana belum ada pengaruh Sansekerta—terlepas dari pendapat beberapa ahli yang menyebutkan bahwa bahasa-bahasa Nusantara-lah induk dari bahasa Sansekerta. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu tentu bersifat lokal, merupakan wujud kearifan lokal. Suara alam dan bentuk lingkungan mengilhami pribumi menciptakan bunyi yang dimaknai sendiri dan disetujui oleh kelompoknya yang jumlahnya terbatas. Karena kebutuhan hidup mendesak mereka untuk berinteraksi dengan kelompok lain, terjadilah sistem barter kebutuhan, termasuk barter kosa kata. Dari sini, bunyi kata bergeser. Penutur-peminjam yang membawa kata bersangkutan ke kelompok asalnya membunyikannya dengan sedikit berbeda walau makna sama; lahirnya kata orang, urang, kitorang. Lalu entah lupa atau lidah yang berbeda, penutur di etnis lain memakai kata tersebut dengan makna yang sedikit berbeda, bahkan kemudian berjauh dengan kata asalnya. Amis menurut urang Sunda (manis) berbeda dengan amis menurut wong Jawa (anyir). Begitu datang bahasa-bahasa di luar Nusantara, maka pribumi pun mulai menggunakan bahasa asing tersebut, mulai meninggalkan bahasa ibu mereka. Mereka memandang bahasa Sansekerta, Cina, Arab, Eropa jauh lebih modern daripada bahasa ibu mereka. Lambat laun, terdesaklah bahasa-bahasa daerah ini, dan sekarat—kecuali kata-kata primer. Dominasi perdagangan, politik, dan industri secara perlahan menindas bahasa-bahasa ibu Nusantara. Apalagi setelah kolonialisasi bercokol, menghilanglah kata-kata ibu tersebut tanpa bekas dan jejak. Sebuah kata dibawa oleh penjelajah asing itu beserta dengan konsep dan bendanya, yang pastinya baru bagi orang pribumi. Portugis mengenalkan kata almari dan nenek moyang kita sebelum abad ke-16 tidaklah mengenal bagaimana bentuk benda yang disebut itu, dan jadilah lemari; dan ini sah-sah saja. Namun, ketika orang Londo memanggil paman atau uwak mereka Om, kaum priyayi pun latah memanggil paman mereka dengan kata itu, menjadi malas memanggil Mamang, Pamanda, Pakle, Mamak, atau kata yang mengacu kepada arti kata paman. Wong cilik pun tak mau kalah, ikut berkata om kepada ayah temannya. Benar adanya bila ada orang yang lebih afdol mengucapkan assalamualaikum bila bertemu dengan sesama karena menurutnya rangkaian kata itu merupakan doa kepada Ilahi agar yang diajak bicara dilimpahi keselamatan. Namun sayang, banyak di antara mereka memandang bahwa bila seseorang berucap sampurasun, itu sama saja dengan mempratikkan kembali adat nenek moyang yang animis, dan yang lebih parah: bidah dan haram. Padahal sampurasun merupakan akronim dari sampurna rasane ingsun (sempurna batinku), sebuah pengungkapan jujur bahwa dirinya menerima orang yang diajak berbicara dengan tulus dan dada lapang. Rampes, sebagai jawaban, secara sederhana diartikan kembali atau aku pun demikian. Sukar rasanya mencari kembali kata-kata yang telah punah di mana para penuturnya telah lama tiada. Kita hanya bisa menggali kata-kata tersebut yang, untungnya, diabadikan melalui prasasti, kitab, dan pantun. Yang harus kita tekuni adalah mempergunakan kata-kata yang masih lestari tersebut dalam percakapan sehari-hari. Hilangkanlah rasa minder terhadap bahasa ibu—ibu dan pilar sejati dari bahasa Indonesia. Jangan tunggu bahasa-bahasa daerah perlaya, mumpung para sepuh kita belum berhadapan dengan sang maut. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari orang-orang senang yang meng-copi lalu paste, sampai-sampai tak cukup percaya diri dengan sekadar mengatakan menyalin lalu meletakkan. Padahal dulu para pujangga tak puas bila hanya menyalin kitab Mahabharata; mereka selalu ingin menggubahnya dengan penambahan alur dan tokoh—bahkan menyaring apa saja yang tak berkesesuaian dengan adat setempat. Drupadi pun tak lagi wanita poliandri yang bersuamikan kelima Pandawa, cukup menikah dengan Semiaji—nama lain ciptaan sastrawan Jawa untuk Yudistira—sang kakak tertua. Salam Nusantara

Kata “mitos” pasti berada dalam pembendaharaan kita. Dalam percakapan sehari-hari, kandungan makna dalam kata mitos acapkali diperdengarkan. Bukalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan temukan definisinya sebagai: “Cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.” Setelah membukan KBBI, tengoklah oleh kita percakapan-percakapan sehari-hari di mana orang membentuk definisi mitos melalui mulut dan pengetahuan lisannya, seperti: A: De, jangan duduk di depan pintu, nanti sulit jodoh. B: Ah, mitos itu, Bu. A: Menentukan tanggal dan hari baik untuk menikah itu penting. B: Yah, mitosnya sih begitu. A: Di sini ada mitos untuk tidak berbicara sembarangan, bagi yang melanggar bakal ada akibatnya. B: Ok! A: Indonesia adalah Atlantis, mitos bukan sih? B: Bisa saja, terus kenapa? Terasa dalam percakapan-percakapan di atas bagaimana kata mitos mengalami pemaknaan yang sedikit berbeda. Ia kadang dipatuhi, kadang ditertawakan, acap diragukan, dan kadang diacuhkan. Sejauh ia bisa dibuktikan melalui kajian ilmiah, orang akan berusaha percaya. Tapi, ketika ia dibalutkan pada peristiwa yang “tak bisa diterima akal”, maka ia akan diabaikan. Istilah mitos yang sekaranag kita kenal diambil dari kata mite/myth yang berasal dari perbendahaan Yunani Kuno: muthos, yang berarti “ucapan”. Muthos lebih dimengerti sebagai cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya. Maka, dengan sendirinya kata itu cocok diterapkan dalam cakupan pengertian kebudayaan Yunani dengan kisah-kisah dewa-dewi yang bermukim di Olympus. Dan kemudian kata itu hinggap di negera ini. Kita pun mengadopsinya untuk mendefinisikan hal-hal yang “dianggap sama” dengan kebudayaan Yunani tersebut. Tradisi keilmuan dan tradisi pendefinisian yang tertanam sejak zaman Belanda membuat bangsa ini selalu mengekor siapa dan apa pun yang terimpor—busana, makanan, hingga sejumput kata. Jadilah kita sebagai bangsa penjunjung tinggi pedagogi serta metode berpikir “Barat”. Namun kenapa mitos selalu disandingkan dengan bentuk-bentuk kearifan lokal dan tradisi masyarakat nusantara?. Sejauh tidak memaksakan untuk selalu berpakaian dari “luar” dalam artian kita belum menemukan pendefinisan yang tepat, hal itu mungkin masih bisa kita terima bersama. Namun, bagaimana kalo kita sampai tidak mengenalinya lagi? C.A. van Peursen dalam bukunya Strategie Van De Cultuur menyinggung perihal mitos dalam ruang lingkup alam pikiran mistis manusia sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu, menurutnya, dapat dituturkan, tetapi juga dapat diungkapkan lewat tari-tarian atau pementasan dalam sebuah seni pertunjukan lainnya. Inti-inti cerita itu berbicara mengenai lambang-lambang yang mencetuskan pengalaman manusia: kebaikan dan kejahatan, kehidupan-kematian, dosa dan penyucian, perkawinan-kesuburan, dan kehidupan setelah mati. Bagi para peneliti dan pemerhati kebudayaan, seperti juga Peursen, di mana mereka telah cukup lama mengadakan riset di lapangan, hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga pola-pola masyarakat yang diteliti sedemikian jauh sudah dipahami, pengertian mitos ternyata mendapatkan makna beragam. Mitos, bagi para peneliti, bukan hanya sebuah dongeng, ia merupakan rumah pengetahuan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat nilai(-nilai) kearifan. Sampai di sini pengertian mitos masih berbicara dalam salah satu bagian dari kearifan lokal suatu masyarakat dengan berbagai ekspresinya. Peradaban bergeser, maka makna kata dari mitos pun terdegradasi. Definisinya jauh telah berubah dari apa yang dulu coba disandingkan untuk membungkusnya. Ia tereduksi menjadi pengertian yang maknanya sama dengan kata “bohong”, “khayalan”, “asbun”, “bullshit”, dan kata-kata lain yang menghancurkan keingintahuan kita untuk mendalaminya. Ia menutup bentuk-bentuk kearifan lokal dan tradisi masyarakat Nusantara yang sarat akan nilai dan filosofi. Ia telah terjatuh dalam sebuah himpunan: tak berguna! Timbul pertanyaan: lalu apakah masih layak kata mitos membalut sebuah nilai kepercayaan dan ekspresi-ekspresi tradisi yang muncul dari kearifan di Nusantara? Mampukah kita menghilangkan definisi yang telah melekat pada kata tersebut? Mengapa? kenapa kita tidak coba menghilangkan kata mitos untuk menyebutkan hal-hal yang didefinisikannya sebagai satu bagian yang memang berbeda? Sains sekarang memunyai tempat yang paling tinggi sebagai pengganti pengetahuan. Semua hal diuji guna mendapatkan kebenaran berdasarkan metode dan tatacara yang telah ditentukan secara ilmiah atau keilmuan. Dan tentu saja, bagi sains “mitos” di Nusantara “tidak dapat diuji” kebenarannya. Sains mengingkari nilai kepercayaan dan kearifan tradisi yang sesungguhnya mempunyai tempatnya sendiri. Padahal, tak semua hal—apalagi yang bersifat nonmaterial—bisa dipahami oleh sains. Sains tak mampu mengejar nilai kearifan (sains belum dapat menguji kebenarannya). Apa yang sekarang kita sebut sebagai “mitos” di Nusantara, sejatinya memiliki fungsi sebagai bagian dari interaksi simbolik, baik ketika berbicara mengenai sejarah, informasi penting, pengetahuan tentang suatu hal, dan fungsi-fungsi lainnya. Kini, sejauh mana fungsi hal itu? Semuanya tidak bisa dinilai memang, karena mereka, “mitos” itu sudah hilang. Kini kita hanya mampu menerka-nerka saja fungsi, manfaat, dan kegunaannya. Mari kita pahami nilai-nilai kehidupan dalam cerita “mitos” tidak sekadar bohong atau bualan tidak masuk akal. Kembalilah kepada tataran di mana “mitos” yang menghegemoni itu tak lain merupakan bagian dari eksistensi peradaban dan kebudayaan masa lalu. Nilai kepercayaan, kearifan, dan ekspresi-ekspresi tradisi nyatanya lahir dari latar belakang budaya yang kuat. Ia menciptakan suatu bentuk interaksi, di mana antara satu dengan lainnya berbicara dalam tataran simbolik, berbicara dalam kode-kode alam, ketika—inilah yang hebat—manusia masih menempatkan alam dan bagiannya (gunung, lautan, hewan, tetumbuhan) di atas eksistensi ke-manusia-annya, ketika manusia belum menjadi penakluk bumi yang sangar lagi hingar-bingar. Mampukah manusia kini menempatkan nilai kepercayaan dan ekspresi-ekspresi tradisi yang muncul dari kearifannya sebagai bagian kehidupannya? Bagi yang tidak mampu melakukannya, mereka menyebutnya mitos. Salam Nusantara!

Padi adalah sebuah keniscayaan hidup. Dari butir-butirnyalah sebagian penduduk Bumi menghidupi raga mereka, termasuk penduduk Nusantara. Sejak budidaya padi dikenal umat manusia sebagai bahan pokok, sejak itu peradaban mulai menggeliat. Padi membuat kebudayaan manusia meningkat, seiring dengan makin lamanya mereka bermukim di sebuah tempat untuk menetap. Jumlah kaum nomad makin berkurang. Maka dari itu, budidaya padi diperkirakan lahir pertama kali dari komunitas yang berdiam di lembah, di mana teknik pengairan cukup maju, seperti di lembah Sungai Gangga, Brahmaputra, dan Yangtse. Sebagian masyarakat dunia, hingga kini, mengonsumsi padi sebagai sumber karbohidrat utama, mengungguli gandum, jagung, sagu, dan tumbuhan palawija lainnya. Padi pun sebuah penanda kemakmuran. Sejak masa sejarah-madya atau Hindu-Buddha, negeri ini telah termahsyur sebagai negeri penghasil beras. Literatur Yunani purba dan epik India seperti Ramayana telah mencatat adanya “negeri emas”, “negeri padi”, dan “negeri perak” di “Dunia Timur sana”. Bila Sumatra tersohor sebagai Pulau Emas, maka Pulau Jawa sebagai Pulau Padi. Keberlimpahan Jawa akan padi dapat dilihat ketika peristiwa Mataram dengan rajanya Sultan Agung menyerang Batavia pada 1628-29. Dua abad dari sana, abad ke-19, Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java mengakui bahwa “Apabila seluruh tanah yang ada dimanfaatkan, bisa dipastikan tidak ada wilayah di dunia ini yang bisa menandingi kuantitas, kualitas, dan variasi tanaman yang dihasilkan pulau ini.” Betapa beruntungnya penduduk tanah tropis ini. Padi juga sebuah kesakralan. Selain catatan sejarah, tak terhitung tradisi lisan yang mengetengahkan padi sebagai tema dan benang merah cerita. Dari mereka yang menganut kehidupan perhumaan hingga mereka yang berbudaya sawah, legenda padi dipastikan lahir. Mereka tahu, padi adalah berkah dari langit sekaligus bumi. Ia bersifat transenden, perwujudan Dunia Atas yang suci dan feminis dengan Dunia Bawah yang profan dan maskulin. Langit yang basah dan esensial dan tanah-bumi yang kering dan eksistensial merupakan “orangtua” padi. Padi, dalam hal ini, adalah mandala, poros kosmos atau axis mundi, atau harmoni, perpaduan efektif antara protagonis dengan antagonis. Bila demikian, maka padi sama saja dengan wayang, pantun, alunan gamelan, dawai kecapi, candi, dan apa pun yang menjembatani antara Dunia Atas yang tak berwaktu dengan Dunia Manusia yang terikat waktu. Ia hierofani (perwujudan suci) dan apotheosis (manusia-dewa), penghubung dunia Hyang Tunggal yang ilahiah dengan manusia. Dari kesakralan lahirlah upacara yang mengagungkan sosok yang berjasa dalam “menumbuhkan” padi seperti Dewi Sri atau Sanghyang Pohaci. Sosoknya senantiasa “dipanggil” dalam upacara agar ia selalu menjaga dan tak bosan mengaruniai manusia dengan limpahan padi. Orang-orang menyimpan sesajen di rumah-rumahan atau saung sanggar atau pupuhunan di sekitar sawah sebagai “kediaman” Sang Sri yang baik hati. Juga orang membangun lumbung padi, yang tak jarang padanya terdapat ukiran naga—perlambang makhluk bawah tanah (bila kita perhatikan cukil atau centong nasi, akan tampak bentuk ular/naga pada tangkainya). Kita tahu, naga adalah makhluk mitologis yang hidup di air yang kisahnya tersebar di hampir semua daratan Asia. Disebut suci karena, seperti yang disebutkan dalam sejumlah mitos padi, ia pun bukanlah hasil “hubungan seksual” antara Dunia Atas atas langit dengan Dunia Bawah atau bumi. Pantun Sulanjana, misalnya, menyebutkan bahwa padi lahir dari sebuah kesedihan Naga Anta. Makhluk berbadan naga ini menangis karena tak bisa ikut serta membangun Bale Mariuk Pada Gedong Sasaka Domas di negeri Pajajaran yang diperintahkan Dewa Guru. Tiga tetes airmatanya jatuh dan berubah menjadi tiga butir telur. Dari salah satu telur itu lahirlah Nyi Pohaci, yang kelak menjadi padi dan palawija lain. Kesedihan pun membawa berkah. Suasana upacara Seren Taun di Kasepuhan Ciptagelar, Sukabumi, Jawa Barat, ketika padi dimasukkan ke dalam lumbung utama atau “Leuit Jimat” secara sakral pada 2007 sebagai Seren Taun yang ke-639 (jadi masyarakat setempat sudah sejak 1368 M melakukan upacara tersebut, mengikuti panen yang dilakukan setahun sekali). Sumber: http://www.kompas.com/data/photo/2009/08/12/3451295p.jpg Bila sesaji, saung sanggar, dan lumbung adalah mantra nonverbal, maka proses menggarap sawah adalah mantra verbal yang bersifat nonnaratif: dari mencangkul tanah, menebar bibit padi, mencabut tanaman padi baru tumbuh untuk ditanam, menanam benih padi (tandur), menyiangi rumput, hingga memotong padi. Begitu pula setelah panen, ketika orang mulai mengikat padi, menuju lumbung, memasukkan padi ke lumbung, dan menatanya di lumbung padi, semuanya adalah proses suci. Tatkala telah menjadi beras, dari memasukkannya pada periuk hingga memasukkannya ke mulut, diperlukan perlakuan-perlakuan yang tak sembarangan. Sakral berarti ia pun punya pantangan. Bila seorang anak tak menghabiskan nasi dalam piringnya, sang ibu akan memperingatkan bahwa butir beras itu menangis. Membuang beras atau padi berarti menghinakan Sanghyang Sri Pohaci. Di sejumlah daerah dinyatakan pelarangan bersiul di rumah karena akan menyebabkan Dewi Sri ketakutan. Keistimewaan padi dapat dilihat pula ketika kita menemukan warung (walau kini jarang sekali ditemukan) di mana pemiliknya menggratiskan nasi—tiga kali menambah pun tetap gratis; yang kita bayar hanyalah lauk pauk dan sayur mayur. Di sini tersirat, ketika beras pantang untuk diperjualbelikan, bahwa ia tak lain adalah milik bersama, siapa pun aku, siapa pun ia, siapa pun kamu. Memperjualbelikan gabah juga beras haram hukumnya, Saudara! Padi, seperti juga benda alami lainnya dalam pandangan masyarakat primordial, dipercaya sebagai hasil perwujudan wanita luar biasa nan cantik. Dari jasad atau kuburan sosok wanita itu, muncullah padi dan sejumlah palawija lain. Sri Pohaci Dangdayang Trusna Wati Nyi Sri Bibiting Sri alias Dewi Aruman, misalnya, dalam Wawacan Sulanjana (sastra jenis wawacan muncul setelah pengaruh Islam kuat), karena tak diberi buah holdi (sebagai pengganti air susu) lagi maka ia pun mati dan mayatnya diurus oleh Aki dan Nini Bagawat Sanghyang Sri. Muncullah keajaiban! Dari kelapanya tumbuh pohon kelapa, dari telinganya tumbuh buah-buahan pelbagai warna (merah, kuning, hijau), dari rambut dan matanya keluar berbagai macam ketan, dari tangannya timbul pohon enau, dari jarinya bermacam bambu, dari payudaranya muncul buah-buahan, dari bulunya terbit rerumputan. Kesemua palawija penjelmaan Sri Pohaci (kawung, kelapa, bawang, bambu, jengkol, kemiri, sirih, tembakau, waluh, dan tanaman lain kebutuhan petani) itu dibawa ke Pakuan oleh Semar. Pakuan pun makmur. Padi (dan tetumbuhan lain) adalah dunia wanita yang penuh kelembutan dan selalu memproduksi kehidupan. Keterikatan intim antara padi dengan dunia wanita terlihat pula ketika suami Dewi Nawangwulan, yakni Prabu Siliwangi raja Pajajaran (dalam versi lain, Pangeran Surya Kancana Ratu Sajagat), melanggar perjanjian karena penasaran dengan memergoki istrinya yang tengah menanak nasi. Sang Raja wajar penasaran karena hanya dari satu tangkai padi, istrinya bisa mengakomodasikan kebutuhan makan seluruh rakyat Pakuan. Tak masuk akal! pikirnya. Namun, Dewi Nawangwulan, anak Batara Guru dari kahyangan itu, tak bisa mentolelir keteledoran suaminya. Jelas ia marah melihat sang suami masuk dapur dan membuka periuk tanpa izinnya (nama ini terdapat pula dalam cerita Jaka Tarub dan Aryo Menak, termasuk kerahasiaan sang istri ketika menanak nasi). Selanjutnya, rahasia Nawangwulan sebagai bidadari terkuak, talak pun jatuh. Nawangwulan kembali ke kahyangan dan berpesan pada suaminya agar membuat penumbuk padi ( lisung), bakul nasi, kipas ( hihid) pendingin beras, centong atau cukil , dan dulang (tempat membolak-balik dan mendinginkan nasi). Jelas, urusan dapur seyogyanya bukan urusan kaum lelaki. Kedudukan padi yang sakral mencerminkan posisi perempuan di Nusantara dalam kondisi serupa. Di Minang Rumah Gadang adalah rumah perempuan, dan bagian belakang rumah itu adalah wilayah perempuan. Di budaya Sunda, perempuan menempati ruangan kanan rumah dan juga belakang rumah di mana terdapat dapur. Di sini pula tersimpan padi yang masih basah atau goah, yang ditutupi kain putih, dan putih gambaran Dunia Atas. Bila belakang rumah adalah bagian perempuan, maka bagian tengah merupakan ruang keluarga (ruang percampuran), sedangkan bagian depan merupakan wilayah lelaki di mana tersimpan padi yang sduah kering. Pada sosok Sunan Ambu dalam pantun-pantun Sunda tampak pemujaan aspek dewi sebagai pemelihara. Perannya bertolak belakang dengan posisi Dewi Durga dalam Hindu yang bersifat destruktif. Sakti Sang Ambu positif sekaligus domestik, sakti Sang Durga negatif sekaligus kosmopolit. Sebagai hasil bumi, padi dan palawija berbeda dengan barang tambang. Dalam kisah Sulanjana atau Sri Sadana, ketika Sanghyang Sri Pohaci meninggal, maka Bangbang Kusiang, saudara kembar Sri Pohaci, bunuh diri bersama dua orang pengawalnya. Dari kuburan Bangbang Kusiang muncul benih emas dan perak, dari kuburan dua pengawalnya muncul benih besi dan baja. Kesemua benda pertambangan merupakan penjelmaan lelaki. Tak heran bila sejak bibitnya ditanam di petak ladang atau sawah hingga ia disulap jadi nasi di dapur, kaum perempuanlah yang melakukannya; sedangkan lelaki bertindak sebagai sarana pengolah padi: membuat pacul, menggaruki, dan membajaknya. Dengan begitu, perlogaman adalah dunia lelaki, “dunia keras”. Padi juga oposisioner sifatnya. Ia harus memiliki musuh: hama. Padi dan hama merupakan pasangan kembar yang bertentangan. Dalam cerita Sulanjana, adalah Budug Basu yang berperan sebagai hama padi, walau ia berasal air mata (yang berubah jadi telur) Naga Anta, dari mana Sri Pohaci dan Bangbang Kusiang pun berasal. Sebelumnya, Budug Basu (kisah Budug Basu pun terdapat dalam budaya Cirebon dan, inilah yang unik, berhubungan dengan kehidupan bahari) mengelilingi kuburan Sri Pohaci sebanyak tujuh kali, lalu mati. Dari peti matinya, keluar seribu jenis hama darat dan seribu jenis hama air. Sedangkan tali pengusung mayatnya menjelma jadi bermacam-macam ular. Bahkan, meskipun perusak padi, hama jelmaan Budug Basu dijaga oleh dua pengawal utusan Sapi Gumarang (ayah angkat Budug Basu), yakni Kalamula dan Kalamuntir, di negeri Sabrang Ujung Tua. Di sini terdapat jurang antara tempat hama dijaga yaitu negeri Sabrang Ujung Tua dengan tempat padi tumbuh di Pajajaran. Keduanya merupakan pasangan dualistik yang saling berseteru sekaligus transenden. Teranglah, bila Sri Pohaci merupakan perwujudan Dunia Atas, maka Budug Basu merupakan transendensi Dunia Bawah. Keduanya bertemu di Dunia Tengah, alam manusia, sebagai musuh abadi. Dengan adanya hama, padi bukan saja kekal namun juga terkena sifat fana. Dan bukankah ia perpaduan antara yang absolut dengan yang relatif, esensi dengan substansi? Juga dapat kita nilai, bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bencana, seperti kasus Budug Basu, berasal dari Bumi, dari dunia manusia, bukan dari kahyangan atau Dunia Atas yang jelas suci. Secara kodrati, dalam agama dan budaya mana pun, penghuni Bumi bernama manusia cenderung perusak. Padi, yang bernama Latin Oryza sativa, hidup di dua dataran, rendah dan tinggi. Di dataran rendah ia tumbuh di persawahan, hidup dari sistem irigasi, di mana manusia pendukungnya cenderung berperan aktif dalam pengolahan sawah dan dengan begitu masyarakatnya cenderung bersendikan patriakri. Di dataran tinggi ia tumbuh di perhumaan, menghasilkan padi gogo atau gogo rancah, bergantung pada curah hujan. Dengan demikian manusia pendukungnya begitu tunduk pada anugerah langit dan hidupnya cenderung berazaskan matriarki (Sumardjo, 2003: 212). Bagi masyarakat peladang terutama, kehadiran “Ibu Surgawi” begitu dinanti, begitu dipuja, maka lahirlah Dewi Sri, Nyi Pohaci, Dewi Sukraba, Dewi Supraba, serta peri-peri gaib dengan segala keistimewaannya dalam cerita-cerita lisan di negeri ini (ingatlah legenda 7 atau 40 bidadari di mana salah seorangnya tak bisa pulang ke swarga akibat campur tangan lelaki di bumi, bidadari bersangkutan biasanya menjelma menjadi Dewi Padi). Kini, padi masih ditanam di Indonesia dan Sri Pohaci atau Dewi Padi lainnya masih diagungkan oleh sebagian kecil petani primordial, entah itu di Kanekes (Banten), di Ciptagelar (Sukabumi, Jawa Barat), entah itu di komunitas peladang lainnya, di mana ketahanan pangan cukup walau kadang hasil panen turun. Namun, bila dulu yang dirusak Budug Basu hanyalah padi, kini yang dirusak manusia adalah lahan padi. Tak hanya merusak, lebih dari itu: menghilangkan area persawahan untuk dijadikan area lain. Bukan lagi palawaji yang tumbuh dari tanah, melainkan beton-beton dan berutas-utas kawat yang angkuh. Sawah dan ladang disihir menjadi mal yang megah lagi pongah, swalayan yang menyedot listrik bermega-mega watt, vila mewah, dan wahana wisata yang bukan untuk dihadiri para petani. Bahkan pada suatu masa, menurut berita, negara ini menjadi pengimpor beras. Tak ada kata lain yang bisa terucapkan selain menyedihkan bagi negeri lumbung padi ini. Kemakmuran tinggal cerita, kesucian padi hanya seonggok masa lalu. Padi kini hanya sebatas keniscayaan hidup semata, sebagai pengisi lambung belaka—tak ada lebihnya. Salam Nusantara!

Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa! (Bung Karno,Pidato “Lahirnya Pancasila”, 1 Juni 1945).