This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.

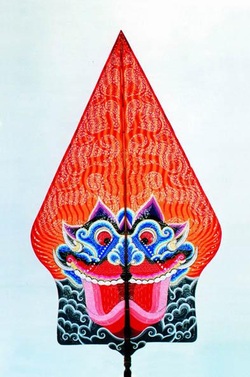

Gegunungan, atau kayon, atau gunungan, itu ditancapkan ki dalang. Tegak dan agung sekaligus misterius. Ki dalang menarasikan sebuah keadaan di sebuah waktu dan di sebuah tempat yang diperankan oleh lebih dari satu sosok wayang. Dan benda pipih dari kulit itu dicabut lagi dari gebok pisang, diputar-putar untuk kemudian hilang dari pandang. Gamelan berhenti. Lakon dimulai. Penonton diam. Kita tahu, wayang—seperti juga film, drama, opera, dan seni pertunjukan lain—adalah panggung yang mementaskan ironi manusia. Ia penuh dengan adegan kasih-sayang namun juga sesak oleh adegan perseteruan dan pertumpahan darah. Dan setiap adegan akan beralih ke adegan lain setelah gegunungan ditampilkan kembali. Gegunungan, entah sejak abad kapan, telah dicitrakan sebagai penanda sebuah babak, pemisah scene sesudah dengan scene sebelum. Meneliti gegunungan lebih dekat, kita akan saksikan sebuah pemandangan yang paradoksial: rimbun namun seram. Sebuah pohon vertikal di tengahnya dililit oleh seekor ular berkepala naga di bagian atas gegunungan. Di sekitar ular itu bermainlah sekelompok monyet yang memanjat dan menggelantung sesuka diri dan berbagai spesies burung yang hinggap di dahan-dahan, bebas seperti di hutan. Terbayanglah suara-suara satwa liar nan bising. Di bawah ular, bertengger seekor macan mengaum di sebelah kiri dan seekor banteng yang merundukkan kedua tanduk yang runcing di kanan—keduanya saling berhadapan tapi tak bersentuhan. Di antara hewan karnivora dan hewan herbivora itu terukir sebuah kepala raksasa—Batara Kala dengan mulut menganga. Di bawah kepala raksasa tergambar sebuah kolam renang persegi dengan airnya yang kebiruan tanda kejernihan hati, yang di sisi kanan-kirinya menganga mulut dua ekor garuda bermahkota. D bawah kolam renang, terhias sebuah pendopo atau istana dengan dua daun pintu tertutup. Di depan bangunan itu terdapat anak-anak tangga yang mengkilat lagi licin. Di ujung tangga bertengger dua penjaga istana, patung Dwarakala berambut kasar serta mempertontonkan barisan gigi yang runcing dengan bola mata seperti keluar dari rongganya; keduanya memegang pedang terhunus dan perisai siap menghalau siapa saja yang nekad mendekati kawasan larangan itu. Suasana begitu ketat dan angker. Gegunungan menggambarkan buana yang berlapis. Ia meneduhkan juga melindungi, membuat satwa merasa di belantara—rumahnya sejati. Ia bukan dunia manusia, tak tersentuh peradaban. Namun, gegunungan pun bisa menjadi dunia materi, jagat umat manusia—dengan istana dan kolam renang—wahana para raja dan dewa yang tak bisa dijangkau oleh petani dan nelayan. Ia eksklusif dan normatif, dijaga pengawal setia. Di adegan-adegan tertentu, ia bisa menjadi latar kahyangan kediaman Batara Guru, istana Yudhistira di Amarta, atau mandala tempat para resi menjauhi dunia ramai. Ia tempat orang-orang istimewa bercengkrama. Namun, bila gegunungan dibalikkan, mata akan menangkap lembar lain: sebuah pemandangan yang punya kesan tunggal: mengerikan! Didominasi oleh warna merah menyala, sisi gegunungan yang satu ini menampilkan sesosok kepala raksasa lain dengan mulut terbuka lebih lebar siap menerkam apa pun yang tak menyenangkan dirinya. Mata melotot dan tak cocok buat hiburan anak kecil, dengan lubang hidung yang tak indah. Di bawah kepala itu terbentang garis-garis melengkung membentuk gelombang—alunan lautan, dengan warna hitam. Dan lautan bukanlah ajang manusia menetapkan diri—kecuali nelayan yang mengapung di permukaannya. Ia tempat ikan dan binatang air menikmati hidup, dan hanya Dewa Waruna dan makhluk naga yang merajai di dalamnya. Ia kegelapan semata. Sisi “kayon api” ini selalu melatari adegan yang penuh kemurkaan. Roh Rahwana yang penasaran dan menjelma menjadi sosok lain yang tak kalah antagonisnya, akan diusir oleh Hanoman yang telah sepuh namun setia menjaga amanah (seperti seorang kuncen tua yang patuh menjaga Gunung Merapi hingga ajalnya itu) untuk kembali ke jasadnya yang dijepit dua gunung kembar jelmaan anak kembarnya yang dibunuh guna mengelabui Sinta dulu, dan sisi gegunungan ini akan bergetar sebagai tanda bahwa dunia menyaksikannya. Ia mewakili keresahan. Gegunungan juga sebuah keteraturan, sebuah sistem, yang menggambarkan dunia kosmos peradaban yang kuno. Tersimbol dengan apik bagaimana ketiga dunia tersebut—dunia atas, dunia tengah, dunia bawah—menampilkan diri sebagai sesuatu yang ajeg, yang tak berubah. Dunia atas adalah dunia yang tak tersentuh tadi, yang sakral serta suci; dunia tengah adalah alam manusia di marcapada, yang penuh intrik dan muslihat namun juga tempat berbagi suka dan cinta; dunia bawah adalah alam profan, alas di mana makhluk-makhluk kotor berkecimpung dan terkubur hina. Secara sederhana namun penuh seloka, gegunungan berbicara: manusialah yang harus mengaturkan diri ke dalam alam, dialah yang wajib mengikuti aturan jagat raya dan berlapang dada berbaris dalam susunan semesta—seperti Semar dan ketiga anak badungnya. Kita menjadi paham, sebuah lakon dan sejumlah babak dalam kehidupan wayang akan lebih dimengerti dengan hadirnya gegunungan. Gegunungan adalah latar, adalah alam, adalah tempat manusia merasa kecil dan menjadi terbatas—apalagi ketika ia marah mengepulkan asap dan meludahkan apinya. Itulah alasan mengapa gegunungan yang diukir dan dicipta, kenapa gunung yang dijadikan simbol oleh leluhur dahulu. Ia dekat namun tak bisa didekap, dan nenek moyang kita telah paham betul itu. Kayon itu ditancapkan kembali oleh ki dalang. Lakon boleh usai dan penonton pulang membawa kisah heroik dan sarat falsafah. Namun itu bukan berarti lakon hidup selesai. Masih mengantri banyak lakon lain di depan sana, yang entah di mana ia berujung dan itu bukan urusan kita sekarang. Urusan kita dalam menjalani hidup yang sekejap ini hanya: bagaimana agar gegunungan tetap pada sisinya yang rimbun dan suci namun juga tetap angker agar manusia tak berani mengusiknya. Salam Nusantara!

Print this page

Print this page RSS Feed

RSS Feed