Sulit selaki untuk memahami keyakinan orang Donggo (Sumbawa Timur), karena mereka begitu tertutup dan amat takut untuk memberi penjelasan mengenai apa yang mereka yakini. Hal ini tentu disebabkan karena banyak peristiwa agama telah berusaha untuk menanamkan pengaruhnya, terutama peristiwa 1969, peristiwa 1974, peritiwa 1979, belum lagi peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Belanda. Tulisan-tulisan tentang keyakinan orang Donggo tidak cukup jelas, bahkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Misalnya J. Elbert (1912: hlm. 69) mencatat bahwa yang menjadi ncuhi hanya dari keturunan duna (belut), sedang P. Arndt (1952) mencatat bahwa dou deke (tokok) yang berhak menjadi ncuhi. Baik Elbert dan Arndt mencatat bahwa pada masa itu hanya terdapat 5 buah klen patrilineal yang exogam, sedang masyarakat sekarang mengenal lebih dari 13 buah klen. Jadi walaupun merek seolah-olah tidak berkembang dan tidak menjalankan kepercayaannya lagi, secara perlahan dan pasti mereka mengembangkan diri dengan klen winte yang menjadi pemimpin masyarakat.

Menurut orang Donggo, peradaban manusia dibagi ke dalam tiga zaman: zaman anfari (zaman manusia terbang), zaman moda (zaman manusia hilang) dan zaman made (zaman manusia mati). Nenek moyang mereka hidup dalam zaman moda, dan jenazah mereka tidak ada karena mereka tidak meninggal tetapi menghilang. Zaman sekarang merupakan zaman made, karena manusia meninggal dan jenazahnya dikubur.

Orang Donggo menjunjung tinggi lewa (atau dewa), yaitu kekuatan gaib yang ada di alam, seperti di gunung, di laut, di sungai, di langit dan di batu-batu besar. Selain itu mereka menghormati ruh nenek-moyang (ndoi) yang diyakini moyangnya ini tidak ada karena hilang di tempat-tempat tertentu atau berubah menjadi binatang dan benda-benda lainnya. Tem[at dan benda-benda tersebut dikeramatkan dan mereka menganggap dirinya keturunannya. Benda-benda totemnya ini disebut marafu arau rafi. Marafu-lah yang memelihara dan menjadi manusia dari pengaruh tidak baik. Apabila seseorang sakit, maka ia pergi ke rafu-nya untuk memohon pada ndoi agar ia cepat disembuhkan dari penyakit dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Ndoi kedudukannya sebagai perantara pada dewa, oleh karena itu semua permohonan ditujukan kepada ndoinya agar disampaikan pada dewa.

Rafu dan ndoi dibedakan atas laki dan perempuan. Rafu Sa’do laki ndoi-nya Tutarasa, dan Sa’do wanita ndoi-nya Roho. Meskipun demikian tidak semua rafu mempunyai ndoi, tetapi mereka tetap mempunyai ruh pelindung (ruh nenek-moyang) yang disebut ina ro wai (ibu dan nenek). Ama ro ompu (bapak dan kakek), misalnya, tidak mempunyai ndoi, tetapi mempunyai ina ro wai. Hal ini disebabakan ada ndoi yang tidak diketahui ke mana menghilangnya dan ada beberapa rafu yang datang dari Sumba, Flores, Ambon dan Latu. Nama-nama ndoi yang dikenal adalah Roho (mata air di gunung), Tuturasa (pohon besar di muka kampung), Ncuhi (di rumah adat), Lancoini (mata air di sungai), ka’dalu (batu besar dan datar di gunung), Tifamone, Tifasiwe, Pahawoha (di tengah kampung), Sorajara, Tutanawa dan Panintarwela (rumah-rumah yang ada di bagian belakang kampung dekat dengan kuburan), Mbotobua (pohon besar dekat sungai), Kariadewa (di kaki Gunung Pejambi) dan Ketorasa (pohon besar di tengah kampung). Ndoi Mbotobua kurang dikenal sehingga jarang disebut-sebut. Dalam doa-doa mereka, mereka mengatakan “ndoi yang dua belas”, yaitu ndoi (tanpa mbotobua dan tidak membedakan Tifa, laki-laki atau perempuan).

Elbert (1912) dan Arndt (1954) mencatat bahwa dewa yang tertinggi dan ditakuti adalah Lewa langi (dewa langit) yang tinggal di matahari. Sedang dalam doa-doa mereka yang sempat dicatat, mereka tidak menyebutkan dewa langit lagi, tetapi Ruma su’u (raja atau Tuhan yang dijunjung), Ruma ta’ala make se wara (Tuhan yang ada/satu), Ruma ndai (Tuhan kita). Hal ini disebabkan masuknya pengaruh luar sehingga mereka mencampuradukkan ide ndoi ndala, dewa ra’e, nabi Muhammad, nabi Isa serta nabi Adam.

Dalam konsep orang Donggo, ruh orang mati akan kembali ke langit melalui beberapa tahapan. Setelah 100 hari meninggal ia pergi ke Wadukajuji untuk bermain batu (sejenis catur dengan batu), lalu ke Oi Nduku (mata air) untuk minum-minum. Dari Oi Nduku ia melihat kembali ke desa asalnya di Mbari Rihu setelah itu ke Wadunaikai (batu besar di puncak gunung). Sebelum kembali ke langit ia mandi-mandi di danau Ra’ba Lore. Mereka yang ditinggalkan sering mengantar sampai Wadunaikai, dan di sana mereka menangis, mengenang orang yang telah tiada. Prosesi ini masih sering dilakukan sampai sekarang, baik oleh mereka yang telah beragama Islam Kristen/Katolik.

Upacara yang terpenting bagi masyarakat Donggo adalah upacara kasaro dengan pesta raju (anjing hutan). Upacara ini diadakan untuk memohon hujan, air yang banyak, hasil pertanian yang baik, dan “menaikkan” ulat agar tidak mengganggu ladang dan sawahnya. Jalannya upacara dipimpin oleh ncuhi. Pagi hari dipukul wuni (gendang) agar warga desa berkumpul di halaman ncuhi. Setelah itu mereka pergi berburu ke hutan dari pagi hingga sore hari. Hal ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Lamanya berburu tidak sama tiap tahun; bila tahun ini 3 hari, maka tahun berikutnya 5 hari dan tahun kemudian 7 hari. Setelah 7 hari, lamanya maka berburu kembali lagi selama 5 hari lalu 3 hari, demikian seterusnya. Pada saat-saat seperti itu tidak ada orang luar yang boleh pergi ke kampung, dan seluruh desa diberi pagar. Wanita dan anak-anak tidak ada yang tinggal di dalam rumah, tetapi pergi menganyam tikar di kali, karena pada saat itu udara panas sekali. Hanya kaum pria yang pergi, untuk berburu babi hutan atau rusa. Hasil perburuan dibawa ke kampung dan dimasak bersama, sedang kepalanya dibawa ke Ka’dalu (batu besar di puncak gunung) untuk dipersembahkan kepada dewa langit, sebelum mereka makan bersama. Selesai upacara, mereka menunggu “hasil”-nya, yaitu hujan, dan ncuhi menetapkan kapan mereka mulai tanam padi dan kedelai. Doa yang diucapkan dalam upacara kasaro ditujukan agar padi, jagung dan kedelai yang ditanam jangan dikurangi jumlahnya tetapi ditambah, karena hasil panen tersebut akan diberikan kepada yang bekerja dan untuk makan warga kampung.

Selain itu mereka mengadakan upacara doa rasa (doa kampung) yang diadakan setiap 5 tahun sekali agar warga desa dijauhkan dari segala macam penyakit dan malapetaka. Upacara ini ditujukan kepada dewa ra’e, yaitu dewa yang selalu membawa petaka. Paki oha (sedekah nasi) diletakkan di luar kampung, agar dewa ra’e tidak masuk ke kampung.

Upacara-upacara yang sehubungan dengan lingkarang hidup juga dikenal oleh orang Donggo, tetapi kurang banyak mengandung unsur keagamaan, seperti halnya upacara untuk pertanian dan mengusir wabah serta upacara untuk membuat rumah. Upacara perkawinan adalah salah satu upacara yang paling meriah dalam rangkaian upacara lingkaran hidup.

Selain upacara yang diadakan secara seremonial, mereka juga mengadakan upacara yang sifatnya individu kekeluargaan, misalnya doa untuk menghormati ndoi-nya, baik yang ada di tempat-tempat tertentu, atau untuk ndoi putanawa dan sorajaya yang melindungi suatu rumah tangga. Tujuan dari upacara ini meminta pada ndoi putanawa dan sorajara agar diberi keselamatan, kesejahteraan, kesehatan dan kenyamanan dalam rumah tangga tersebut.

Upacara lain yang dilakukan secara individu adalah upacara yang berkaitan dengan panen. Sebelum panen mereka meletakkan sesaji di pinggir ladang atau sawah dan mohon kepada dewa ra’e serta makhluk jahat seperti setan untuk tidak mengganggu padi, kedelai dan jagungnya dan agar mereka kembali ke tempat asalnya di hutan dan jangan kembali ke ladang atau sawah, cukup sampai di pinggir pagar atau di tepi sawah-ladangnya tempat mereka meletakkan sesaji tersebut. Upacara ini juga dilakukan ketika adakan turun ke sawah atau ladang dengan doa yang sama dan sesaji yang sama pula.

Tampak di sini bahwa masyarakat Donggo lebih mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan pertanian daripada lingkaran hidup. Hal ini disebabkan alamnya yang keras dengan musim panas yang amat panjang serta sulit air, sehingga mereka menjadi pekerja yang rajin, yang selalu berpacu dengan waktu.

Penemuan-penemuan sejumlah bangunan era Megalitikum mengindikasikan bahwa rakyat Sunda kuno cukup religius. Sebelum pengaruh Hindu dan Buddha tiba di Pulau Jawa, masyarakat Sunda telah mengenal sejumlah kepercayaan, seperti terhadap leluhur, benda-benda angkasa dan alam seperti matahari, bulan, pepohonan, sungai, dan lain-lain. Pengenalan terhadap teknik bercocok tanam (ladang) dan beternak, membuat masyarakat percaya terhadap kekuatan alam. Untuk mengungkapkan rasa bersyukur atas karunia yang diberikan oleh alam, mereka lalu melakukan upacara ritual yang dipersembahkan bagi alam. Karena itu, mereka percaya bahwa alam beserta isinya memiliki kekuatan yang tak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran mereka.

Dalam melaksanakan ritual atau upacara keagamaan, masyarakat prasejarah itu berkumpul di komplek batu-batu besar (megalit) seperti punden-berundak (bangunan bertingkat-tingkat untuk pemujaan), menhir (tugu batu sebagai tempat pemujaan), sarkofagus (bangunan berbentuk lesung yang menyerupai peti mati), dolmen (meja batu untuk menaruh sesaji), atau kuburan batu (lempeng batu yang disusun untuk mengubur mayat). Bangunan-bangunan dari batu ini banyak ditemukan di sepanjang wilayah Jawa bagian barat. Dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah dan Timur, Jawa Barat paling banyak meninggalkan bangunan-bangunan megalitik tersebut.

Kehidupan yang serba tergantung kepada alam membuat pola hidup yang bergotong-royong. Dalam melakukan persembahan/penyembahan terhadap roh leluhur maupun kekuatan alam, masyarakat prasejarah ini melakukannya secara bersama-sama. Yang memimpin upacara itu adalah mereka yang berusia paling tua atau dituakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Pemimpin inilah yang berhak menentukan kapan acara “sedekah bumi” dan upacara-upacara religius lainnya dilakukan. Dialah juga yang dipercayai masyarakat dalam hal mengusir roh jahat, mengobati orang sakit, dan menghukum warganya yang melanggar nilai atau hukum yang diberlakukan.

Kehidupan Keagamaan Masyarakat Sunda Masa Hindu-Buddha

Setelah kedatangan orang-orang India, masyarakat Sunda kuno mulai terpengaruh ajaran-ajaran Hindu dan Buddha. Penemuan sejumlah arca-batu bercorak Hindu dan Buddha (meski dibuat sangat sederhana) menandakan bahwa mereka—terutama kaum bangsawan—memercayai dan mempraktikkan ajaran-ajaran Hindu-Buddha. Meski jarang sekali ditemukan candi yang bercorak Hindu-Buddha, tak dipungkiri bahwa masyarakat Sunda Kuno—terutama keluarga raja—menganut agama-agama dari India itu, yang kemudian dipadukan dengan kepercayaan nenek-moyang mereka, yaitu Sunda Wiwitan.

Sejak masa Salakanagara dan Tarumanagara, raja-raja di Sunda memiliki gelar yang sangat kental warna Hindu maupun Buddha. Gelar “dewawarman” yang berarti “baju perisai dewa”, tentu mengacu kepada kepercayaan Hindu, selain karena pendiri Salakanagara berasal dari negeri India. Mereka begitu memuja dewa-dewa Hindu seperti Surya, Wisnu, dan Siwa.

Kehidupan agama masyarakat Sunda kuno dapat dilihat dari, misalnya, naskah Sanghyang Sisksakandang Karesian (disebut pula Kropak 603) yang ditulis pada 1518 atau Carita Parahyangan yang ditulis pada 1580 M. Berdasarkan naskah tersebut, terang sekali bahwa agama orang Sunda terdiri atas tiga kepercayaan utama, yaitu tradisi Sunda Wiwitan (Sunda asli) yang begitu memuja leluhur (hyang), Buddhisme, dan Hindu. Oleh masyarakat Sunda, kepercayaan Buddha dan Hindu tersebut dipadukan yang cenderung lebih mengarah kepada Buddhaisme. Perpaduan kedua agama ini dapat dilihat dari doa (semacam “syahadat”) mereka yang diucapkan ketika upacara keagamaan berlangsung. Doa tersebut berbunyi: “Hong kara nomo Sewaya, sembah ing hulun di Sanghyang Panca Tatagata”, yang artinya: “Ya Tuhan, segala perbuatan demi nama Siwa, sembahku kepada Sanghyang Buddha yang lima.”

Jelas sekali corak sikretisme dalam doa tersebut. Sanghyang Buddha yang 5 atau Dyani Buddha adalah posisi Buddha dalam bersemadi yang mengacu kepada arah mata angin, yakni :

1. amogasiddha (utara);

2. akshobya (timur);

3. ratnasambhawa (selatan);

4. amithabba (barat);

5. wairocana (pusat/zenit).

Sementara itu, dalam Hindu pun terdapat lima dewa, disebut Batara Jagat atau Lokapala. Akan tetapi, para dewa tersebut tidak dianggap tuhan melainkan tunduk kepada Hyang (dewata bakti di Hyang). Maka dari itu dikatakan, “Sing para dewata kabeh pada bakti ke Batara Seda Niskala” (Semua dewa tunduk kepada Batara Seda Niskala). Adapun kelima dewa tersebut adalah :

1. Wisnu (utara);

2. Isora/Iswara (timur);

3. Mahadewa (selatan);

4. Bratha (barat);

5. Siwa (tengah).

Agama Buddha yang berkembang di Jawa Barat (dan juga di kerajaan-kerajaan kuno lainnya di Nusantara) adalah Buddha Mahayana. Pada abad ke-7, Sriwijaya bahkan merupakan pusat studi Buddha Mahayana di sekitar Asia Timur-Tenggara. Mahzab Mahayana ini menitikberatkan kepada usaha saling membantu antarpengikutnya dalam mencapai kebebasan jiwa (nirvana), berbeda dengan Buddha Hinayana yang lebih bersifat individualistis dalam mencapai nirwana. Aliran Hinayana berkembang di Sri Langka, Burma, dan Thailand; namun kemudian tak berkembang dan lebih dulu menghilang. Sebaliknya, aliran Mahayana ini kemudian terpengaruh oleh Hinduisme, yang mengakibatkan makin menjauhnya ajarannya dari ajaran Siddharta Gautama sendiri.

Dalam Buddha Mahayana akhirnya mengenal pendewaan atas diri Buddha dan Bodhisatwa, surga dalam artian tempat, bhaktimarga (jalan bakti), dan dewa-dewa lainnya yang patut disembah. Penyelewangan ajaran ini tentunya makin menjauhkan Buddhisme dari semangat Buddha Siddharta, karena ajaran Buddha aslinya tak mengenal adanya tuhan, tak mengenal doa, tak mengenal dewa-dewa layaknya dalam Hindu. Maka dari itu, di India sendiri ajaran Buddha menghilang dan kemudian lebih banyak dianut di Asia Timur dan Tenggara.

Ada pun, ajaran Hindu yang dianut oleh masyarakat, atau lebih tepatnya para raja-raja, Pasundan adalah aliran Waisnawa (Wisnu) dan Bairawa (Siwa). Penemuan patung-patung Wisnu dan Siwa di beberapa tempat di Jawa Barat membuktikan hal ini. Belum lagi bila kita melihat gelar raja-raja Sunda, Galuh, atau Pajajaran yang berbau Wisnu. Sanjaya Sang Harisdarma, Prabu Resi Atmajadarma Hariwangsa, Sri Jayabupati Jayamanahen Wisnumurti, Guru Dharmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu, merupakan raja-raja yang memakai gelar kewisnuan (Harisdarma, Hariwangsa, Wisnumurti). Dewa atau Batara Wisnu sendiri adalah dewa yang memelihara perdamaian di bumi dari kehancuran yang disebabkan oleh Dewa Siwa.

Dalam melaksanakan upacara/ritual keagamaan, masyarakat Sunda mempergunakan bangunan atau tempat yang telah ada, seperti punden berundak-undak atau babalayan, menhir, atau bangunan peninggalan budaya prasejarah Megalitikum yang memang banyak tersebar di Tatar Sunda. Maka dari itu, di Jawa Barat jarang sekali ditemukan bangunan tempat ibadah atau pun tempat penyimpanan abu raja seperti candi yang banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Timur. Hal ini terjadi karena masyarakat Sunda adalah masyarakat peladang yang hidupnya cenderung nomaden, berpindah-pindah tempat. Sebagai komunitas nomaden, mereka merasa tak perlu membangun tempat-tempat suci (candi atau wihara) karena akan memakan waktu yang lama. Lagi pula, mereka akan selalu berpindah tempat lagi untuk menemukan lahan baru guna dijadikan tempat berladang mereka yang baru. Bagi masyarakat Sunda kuno, bangunan megalitik itulah “candi” mereka. Maka dari itu, gaya hidup orang Sunda yang hidup di dataran tinggi dan bertradisi ladang, berbeda dengan orang Jawa yang memiliki tradisi sawah yang gaya hidupnya cenderung menetap.

Perpaduan unsur Buddha dengan Hindu rupanya menghasilkan “agama” baru, yakni Tantrayana, yang juga dianut oleh sebagian masyarakat Sunda, terutama kalangan atas yang status sosialnya tinggi. Mahzab Tantrayana (pengikutnya disebut Tantris) terdapat dalam Buddhisme maupun Hinduisme. Sekte ini lahir di India pada tahun 600 Saka, dan lima puluh tahun kemudian menyebar ke Tibet, Cina, Korea, Jepang, hingga Indonesia (Jawa dan Sumatera). Tantra sendiri artinya adalah intisari, esensi, atau asal.

Dalam kepercayaan Tantrayana ini mengenal adanya laku meditasi dengan menggunakan alat berupa mandala (bagi penganut Buddha) atau yantra (bagi penganut Hindu). Mandala adalah variasi lain yang bercorak Buddha dari apa yang disebut yantra oleh penganut Hindu, yakni berupa lukisan yang berfungsi sebagai alat bantu dalam meditasi sehari-hari. Alat tersebut—bisa dibuat dari tanah, kain, pada dinding, logam, atau batu—harus digunakan oleh mereka yang mencari pelepasan dari rangkaian siklus (lingkaran) kelahiran kembali.

Penggunaan mandala/yantra ini biasanya dibarengi dengan memegang aksamala (seperti tasbih atau rosario) oleh tangan kanan untuk menghitung mantra yang diucapkan. Di Jawa Barat, para penganut Tantra ini menjalankan ibadahnya di bangunan-bangunan megalitik.

Di Sriwijaya, aliran ini lebih dulu berkembang pada abad ke-7, ditandai adanya Prasasti Talang Tuo dan Kota Kapur yang berisi kutukan dan sumpah. Di Jawa Tengah pada abad ke-8 dalam Prasasti Kalasan tahun 778 disebutkan bahwa Rakai Panangkaran mendirikan bangunan suci, Candi Kalasan, untuk memuja Dewi Tara. Dewi Tara ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan Buddha Mahayana karena dewi tersebut dianggap sebagai istri (syakti) pada Dyani Buddha; padahal Buddha sendiri menilai syahwat merupakan musuh terbesar manusia. Sementara itu, pada masa Raja Sindhok di Jawa Timur abad ke-10 telah disusun sebuah kitab yang menguraikan paham Tantra, yakni Sanghyang Kamahayanikan.

Di Sunda sendiri, diketahui sejumlah raja penganut Tantra di antaranya: Sri Jayabhupati dan Raja Nilakendra (ayah Prabu Suryakancana, raja terakhir Pajajaran). Prasasti Sanghyang Tapak (Cibadak) menyebutkan sejumlah sumpah dan kutukan “mengerikan” yang menyerukan supaya orang yang menyalahi ketentuan dalam prasasti tersebut diserahkan kepada kekuatan-kekuatan gaib untuk dibinasakan dengan menghisap otaknya, menghirup darahnya, memberantakkan ususnya, dan membelah dadanya.

Selain kutukan-sumpah, Tantrayana mengajarkan agar badan, perkataan, serta pikiran digiatkan oleh ritual, mantra, dan samadi. Dalam Tantrayana Hindu, kesaktian Siwa dinilai bersifat wanita dan akhirnya dianggap sebagai istri Siwa sendiri. Munculnya unsur wanita ini mengakibatkan lahirnya kegiatan “hubungan intim” yang dianggap “suci” dan membawa manusia kepada “kebebasan jiwa” dalam upacara Tantrayana. Begitu pula dalam Tantrayana Buddha (Wajrayana), yang ditandai dengan adanya hubungan Dewi Tara dengan Dyani Buddha. Tantrayana menganggap bahwa penciptaan alam semesta beserta isinya dilakukan oleh Unsur Asal (dalam Buddhisme disebut Buddha, dalam Hinduisme disebut Siwa-Bhairawa) melalui hubungan intim dengan istrinya. Upacara Tantrayana ini semakin menyimpang dengan adanya penggunaan minuman keras oleh para pengikutnya. Minuman keras ini dimaksudkan untuk mempercepat “peleburan” diri kepada Unsur Asal. Mereka pun selalu mengutamakan makanan-makanan lezat dan mewah, yang jelas bertentangan dengan ajaran Buddha murni yang mengharamkan minuman keras dan hidup berfoya-foya.

Kemerosotan akhlak dan moral di kalangan istana dengan adanya praktik Tantrayana ini kelak mempercepat penyebaran Islam di dalam masyarakat Sunda. Belum lagi faktor bahwa dalam Buddha sendiri tak dikenal pengkastaan.

Kepercayaan terhadap (Ajaran) Leluhur

Seperti telah dikupas sedikit, bahwa pada masa nirleka (prasejarah) masyarakat Sunda begitu menjunjung tinggi (roh) para leluhur dan ajaran-ajarannya. Kepercayaan terhadap nenek moyang ini senantiasa dipelihara oleh mereka hingga berabad-abad kemudian setelah agama Hindu-Buddha dan Islam masuk ke wilayah mereka. Jadi, walaupun pengaruh agama lain kuat terhadap kehidupan, masyarakat Sunda kuno tetap memegang teguh kepercayaan terhadap (ajaran) nenek-moyang. Naskah-naskah kuno begitu sering menyebutkan adanya kabuyutan, yakni tempat sakral yang diperuntukkan bagi kaum brahmana atau resi atau bagawat yang bertugas memelihara ajaran agama dan tempat suci itu sendiri. Kabuyutan juga merupakan tempat di mana para pujangga (kauam intelektual) menulis kitab-kitab tentang agama. Prasasti Gegerhanjuang (1111 M) di Singaparna (Tasikmalaya), misalnya, menyebutkan adanya panyusukan atau penyaluran air sehubungan dengan pembangunan Kabuyutan Linggawangi di tempat bersangkutan.

Upaya raja-raja Sunda dalam membuat kabuyutan juga banyak diabadikan dalam naskah-naskah, salah satunya Amanat Galunggung (dikenal juga sebagai Kropak 632 atau Naskah Ciburuy). Di dalamnya diberitakan bahwa Prabu Dharmasiksa berpesan terhadap anak-cucunya agar memegang teguh ajaran agama dan menjaga Kabuyutan Galunggung. Diperingatkannya bahwa kabuyutan tersebut jangan jatuh ke tangan orang non-Sunda, dan orang yang memelihara kabuyutan tersebut akan memeroleh kesaktian, unggul dalam perang, hidup akan lama, keturunannya akan bahagia. Jelas, bahwa bagi raja-raja Sunda, fungsi kabuyutan sebagai kekuatan magis dinilai sangat penting, lebih penting dari, misalnya, lamanya sang raja memerintah. Dalam pandangan orang Sunda Kuno, kedudukan kabuyutan sejajar dengan nilai kemenangan dalam perang. Pada masa Sri Baduga, pemeliharaan terhadap kabuyutan ini tetap dilaksanakan. Ia menyatakan, kabuyutan di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya dijadikan sebagai “desa perdikan”, yaitu desa yang dibebaskan dari pajak. Kabuyutan ini dibebaspajakkan karena jasa-jasanya terhadap negara dalam memelihari ajaran leluhur dan juga perintah raja.

Naskah Amanat Galunggung juga memuat ajaran agar senantiasa melaksanakan perintah nenek moyang (juga orangtua) serta menjaga apa-apa yang telah diperbuat oleh leluhur yang telah almarhum (suwargi).

“Tetaplah mengikuti orangtua, melaksanakan ajaran yang membuat parit di Galunggung, agar unggul perang, serba tumbuh tanam-tanaman, lama berjaya. Sungguh-sungguhlah mengikuti patikrama warisan dari para almarhum.”

Carita Parahyangan pun membeberkan, bahwa bila seseorang meninggalkan ajaran leluhur niscaya akan dihinggapi kesusahan dan penyakit batin. Sebaliknya, orang yang memelihara ajaran nenek moyang pasti akan senang lahir-batin.

Ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang-sejahtera di utara, barat, dan timur. Mungkin, faktor “menghormati leluhur” inilah yang menyebabkan ajaran Islam dapat diserap oleh mayoritas masyarakat Sunda. Islam pun mengajarkan bahwa menghormati orang tua merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan; dan barang siapa yang selalu mendoakan arwah orangtua akan diberi pahala melimpah. Salam Nusantara

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.  Pahatikan relief kapal yang terdapat di candi Borobudur merupakan saksi bisu rancangan kapal Indonesia yang terkenal. Seperti dalam kasus sejarah lainnya perbedaan adalah sesuatu hal yang wajar selama berdasarkan pada fakta sejarah, bahkan tidak semua orang sepakat akan maksud dalam relief cadi Borobudur. Mookerji berpandangan bahwa relief kapal pada candi Borobudur merupakan relief kapal India, namun sekarang ini pendapat tersebut sudah terbantahkan. Addrian Horridge berpendapat bahwa kapal-kapal yang terpahat pada relief candi Borobudur adalah cikal bakal dari kora-kora. James Hornell berpendapat bahwa kemungkinan merupakan kerabat dekal kapal bercadik bertiang dua dari Jawa yang pahatannya ada di Borobudur. Anthony Christie menganggap bahwa kapal yang diceritakan oleh Gaspar Correia merupakan kapal-kapal yang terpahat di Candi Borobudur dan merupakan nenek moyang dari jong yang berlayar perlahan dan bertahan dari tembakan meriam. Arkeolog sampai saat ini masih tetap berusaha untuk menggali sisa-sisa peninggalan masa lampau yang berupa puing-puing kapal peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Peninggalan tertua dari hasil penggalian yang ditemukan adalah sisa-sisa perahu papan yang ditemukan di Pontianak di ujung barat daya Semenanjung Malaya, yang setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode karbon diperkirakan berasal dari abad ke- 3 M sampai ke- 5 M. Bagian-bagian perahu sejenis telah ditemukan di Thailand Selatan, dan berdasarkan bukti-bukti yang ada keduanya menunjukan berasal dari waktu yang sama. Temuan lain mengenai perahu yang ada di nusantara ada di Palembang, berdasarkan bukti hasil temuan diperkirakan berasal dari abad ke 5 – 7 M, atau diperkirakan dari masa kerajaan Sriwijaya. Sumber dari dinasti Cina menyebutkan tentang adanya kapal-kapal yang digunakan dalam pelayaran di kepulauan nusantara panjangnya setara dengan 162 kaki; tetapi sampai saat ini belum ditemukan bukti arkeologi yang dapat memperkuat keterangan dari dinasti Cina. Berdasarkan hasil temuan arkeologi ada hal yang menarik dalam pembuatan kapal-kapal zaman Indonesia kuno, hasil peneman menunjukan bahwa bentuk-bentuk papan bersilang, diikat dengan plat sambung, dan teknik pasak digunakan dalam kontruksi di Indonesia. Hasil temuan lain di Palembang dan Sambirejo, Sumatera Selatan, berupa kemudi setengah lingkaran sepanjang 27 kaki dan masing-masing berukuran panjang 20 kaki hampir sama dengan kemudi perahu yang dipergunakan pada masa sekarang. Rekonstruksi hasil temuan beberapa serpih di Sambirejo menghasilkan sepanjang 47 kaki, dari kapal yang diperkirakan memiliki bentuk sampit dan panjang 65 hingga 70 meter. Perahu yang ditemukan diperkirakan berupa perahu tanpa cadik, dan hasil temuan tersebut sangat berarti bagi sejarah pelayaran bangsa Indonesia, karena pada masa tersebut tidak ditemukan sisa-sisa kapal kuno di India Selatan. Sisa-sisa penemuan kapal yang ditemukan di Sambirejo berbentuk ramping dan kemungkinan serupa dengan perahu bercadik yang mampu melaju kencang yang disebut kora-kora, dapat digunakan sebagai kapal perang. Pada abad ke 16 M di Filipina dan Maluku setiap pemimpin memiliki armada kapal tersendiri, setatus pemimpin tergantung kepada banyaknya budak yang dimiliki. Setiap kapal didayung oleh sekitar 300 orang yang duduk berurutan pada setiap samping kapal. Kapal-kapal didukung oleh prajurit bersenjata tombak, sampit, panah dan pedang yang ditempatkan di lantai yang lebih tinggi. Perahu dikendalikan oleh juru kemudi dengan dibantu oleh layar miring berbentuk segi empat yang dinaikkan dengan tiang berkaki tiga sehingga kapal dapat melaju dengan kencang di permukaan air. Batang tinggi pada buritan dibuat melengkung ke atas dan pada setiap ujung dihiasi pita-pita, yang menarik dari kapal adalah dihiasi oleh kapal-kapal musuh yang berhasil ditaklukkan. Kora-kora perahu tradisional kepulauan Maluku Sisa-sisa peninggalan kapal yang berhasil ditemukan di Palembang diperkirakan berasal dari kapal tanpa cadik, yang kemungkinan cikal bakal kapal jong Indonesia yang terkenal, dan dipergunakan sebagai kapal barang sampai abad ke 16. Meskipun nama kapal tersebut seperti nama kapal Cina “jung”, namun jong merupakan kapal yang dirancang oleh bangsa Nusantara, dan jika cikal bakal kapal pelayaran antara samudera berjalan, mungkin jong Indonesia lebih tua dari jung Cina. Kapal-kapal tersebut memiliki perbedaan dalam beberapa hal, misalnya papan-papan jong disatukan dengan menggunakan pasak dari kayu, sedangkan jung disatukan dengan menggunakan paku-paku besi dan pengapit. Jong memiliki kemudi quarter – merupakan ciri khas yang menonjol pada perahu yang ada di Nusantara sedangkan “jung” dikendalikan dengan menggunakan kemudi yang ditempatkan di buritan, dan dianggap sebagai pengembangan kemudi kapal yang dilakukan oleh bangsa Cina. Reflika relief kala candi Borobudur Terdapat teknik yang luar biasa dalam pembuatan kapal yang digunakan oleh orang-orang Indonesia maupun Cina. Jong, seperti halnya kapal Cina, memiliki badan kapal dengan ketebalan empat bahkan mungkin enam lapis kayu, selubung pelapis luar baru diletakkan di atas kayu-kayu tersebut ketika mulai lapuk. Badan kapal setebal 6 – 8 inci, membuat jung maupun jong benar-benar sempurna dalam pelayaran. Tenik pembuatan kapal jung dipastikan dipelajari oleh bangsa Cina dari bangsa Indonesia, mengingat Cina belum mempunyai kapal yang bisa mengarungi samudera sebelum abad ke 8 sampai 9 M, yaitu ketika Sung berkuasa Cina baru membangun angkatan laut yang kuat. Berdasarkan sumber dari peziarah Budha dari Cina yang menaiki kapal Indonesia di Sumatera untuk menuju India, peziarah tersebut meninggalkan catatan-catatan meskipun berjarak antara abad ke 3 dan ke 8 M, penjelasan keduanya saling melengkapi satu sama lain. Kapal-kapal itu panjangnya 160 kaki, dan memiliki beban 600 ton; dibuat dengan menggunakan beberapa jenis papan, tidak menggunakan besi sebagai penguat, papan-papan diikat satu sama lain dengan menggunakan serat pohon aren, dan dipasangi tiang dan layar-layar. Karena belum ditemukannya sumber yang menyebutkan kapal-kapal tersebut menggunakan cadik, maka diasumsikan bahwa kapal tersebut tidak cadik, oleh karena itu maka diperkirakan kapal tersebut merupakan cikal bakal dari jong, dan bukan kapal seperti kora-kora. Kesan yang menarik tentang berita keberadaan jong dikutip dari seorang penulis sejarah Portugis, Gaspar Correia, yang menggambarkan kunjungan pertama Gubernur Alfonso Albuquerque ke Selat Malaka pada abad ke 16, berikut gambarannya: “”karena junco itu memulai serangan, sang Gubernur mendekatinya bersama seluruh armadanya. Kapal-kapal Portugis mulai menembaki junco, tetapi tak ada pengaruhnya sama sekali, lalu junco berlayar pergi….. Kapal-kapal Portugis lalu menembaki tiang-tiang junco …….. dan layar-layarnya berjatuhan. Karena sangat tinggi, orang-orang kami tidak berani menaikinya, dan tembakan kami tidak merusaknya sedikit pun karena junco memiliki empat lapis papan. Meriam terbesar kami hanya mampu menembus tak lebih dua lapis…… Melihat hal ini, sang Gubernur memerintahkan nau-nya untuk datang ke samping junco. (Kapal Portugis) adalah Flor de la Mar, kapal Portugis yang tertinggi. Dan ketika berusaha untuk menaiki junco, bagian belakang kapal hampir tak dapat mencapai jembatannya…… Awak junco mempertahankan diri dengan baik sehingga kapal Portugis terpaksa berlayar menjauhi kapal itu lagi. (Setelah pertempuran selama dua hari dua malam) sang Gubernur memutuskan untuk mematahkan dua buah dayung yang ada di luar kapal”. Setelah itu, barulah junco menyerah. Kontruksi yang dibangun pada kapal tersebut sangat lah kukuh, sehingga memungkinkan dapat berlayar dengan jarak yang sangat jauh dan mampu bertahan di tengah samudera. Fakta sejarah berbicara bahwa hanya kapal jenis tersebut yang tergambar dalam relief candi Borobudur, memunculkan anggapan bahwa kapal-kapal tersebut setara dengan kapal induk yang dimiliki Amerika, sehingga pengaruh Indonesia tersebar jauh. Untuk membuktikan kekuatan kapal nusantara pada zaman kuno maka dibuat sebuah replica kapal berdasarkan pada relief candi Borobudur. Berdasarkan pembuktian bahwa kapal tersebut mampu berlayar dari Indonesia sampai ke Ghana pada Februari 2004 setelah berlayar 11.000 mil dari Indonesia. “Nenek moyangku seorang pelaut, Gemar mengarungi luas samudra, Menerjang ombak tiada takut, Menempuh badai sudah biasa”

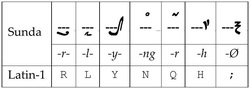

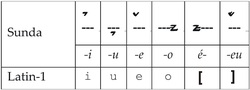

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.  Dalam Sejarah Aksara Sunda disebut pula aksara Ngalagena. Menurut catatan sejarah aksara ini telah dipakai oleh orang Sunda dari abad ke -14 sampai abad ke- 18. Jejak aksara Sunda dapat dilihat pada Prasasti Kawali atau disebut juga Prasasti Astana Gede yang dibuat untuk mengenang Prabu Niskala Wastukancana yang memerintah di Kawali, Ciamis, tahun 1371-1475. Prasasti Kebantenan yang termaktub dalam lempengan tembaga, berasal dari abad ke-15, juga memakai aksara Sunda Kuno. Berikut Prasasti Kawali dengan aksara Sunda Kuno: Tak ada bukti yang jelas tentang awal mula aksara Sunda lahir, sejak kapan nenek moyang orang Sunda menggunakan aksara ini. Yang jelas, sebelum abad ke-14, kebanyakan prasasti dan kropak (naskah lontar) ditulis dalam aksara lain, seperti aksara Pallawa (Prasasti Tugu abad ke-4) dan aksara Jawa Kuno (Prasasti Sanghyang Tapak abad ke-11). Bahasanya pun Sansekerta dan Jawa Kuno bahkan Melayu Kuno. Baru pada abad ke-14 dan seterusnya, aksara Sunda kerap dipakai dalam media batu/prasasti dan naskah kuno. Sama seperti naskah-naskah kuno di Jawa, yang menjadi media naskah kuno Sunda adalah daun (ron) palem tal (Borassus flabellifer)—di sinilah lahir istilah rontal atau lontar—atau juga daun palem nipah (Nipa fruticans), di mana masing-masing daunnya dihubungkan dengan seutas tali, bisa seutas di tengah-tengah daun atau dua utas di sisi kanan dan kiri daun. Penulisan dilakukan dengan menorehkan peso pangot, sebuah pisau khusus, pada permukaan daun, atau menorehkan tinta melalui pena. Tintanya dari jelaga, penanya dari lidi enau atau bambu. Biasanya peso pangot untuk huruf-huruf persegi, sementara tinta-pena untuk huruf-huruf bundar. Naskah-naskah kuno Sunda yang memakai aksara Sunda Kuno dan juga bahasa Sunda Kuno di antaranya Carita Parahyangan (dikenal dengan nama register Kropak 406) yang ditulis pada abad ke-16. Ada hal yang menarik dalam Carita Parahyangan ini, di mana di dalamnya terdapat dua kata Arab, yaitu dunya dan niat. Ini menandakan bahwa persebaran kosa kata Arab, dengan Islamnya, telah merasuk pula ke dalam alam bawah sadar penulis carita tersebut. Begitu pula naskah Bujangga Manik dan Sewaka Darma yang ditulis pada masa yang tak jauh beda, yang keduanya mengisahkan perjalanan spiritual sang tokoh dalam menghadapi kematian, ketika raga wadag (tubuh) meninggalkan alam fana, yang dibungkus dalam sebuah sistem religi campuran antara Hindu, Buddha, dengan kepercayaan Sunda asli. Judul yang lain adalah Sanghyang Sisksakanda (ng) Karesian (disebut pula Kropak 603), sebuah naskah tentang keagamaan dan kemasyarakatan yang ditulis pada 1518 M. Ada pula naskah Amanat Galunggung (disebut pula Kropak 632 atau Naskah Ciburuy atau Naskah MSA) yang naskahnya baru diketemukan 6 lembar, yang membahas mengenai ajaran moral dan etika Sunda. Usia naskah ini ditenggarai lebih tua dari Carita Parahyangan; hal ini terbukti dari ejaannya, seperti kwalwat, gwareng, anwam, dan hamwa (dalam Carita Parahyangan dieja: kolot, goreng, anom, dan hamo). Berikut naskah Sewaka Darma. Naskah-naskah keagamaan tersebut biasa ditulis di sebuah kabuyutan atau mandala, yakni pusat keagamaan orang Sunda yang biasanya terletak di gunung-gunung, yang juga merupakan pusat intelektual. Gunung Galunggung, Kumbang, Ciburuy, dan Jayagiri merupakan contoh dari kabuyutan tersebut. Kini peranan kabuyutan digantikan oleh pesantren. Setelah islamisasi, keberadaan aksara Sunda makin tergeser. Lambat-laun, aksara Arab-lah yang mendominasi dunia tulis menulis, yang dikenal dengan huruf pegon. Otomatis, para pujangga dan penulis tak lagi menggunakan aksara Sunda. Hal ini terlihat dari penggunaan huruf Arab dalam naskah Sajarah Banten yang disusun dalam tembang macapat pada tahun 1662-1663, di mana Kesultanan Banten baru saja seabad berdiri. Naskah-naskah lain yang memakai huruf pegon adalah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis pada abad ke-18, sedangkan bahasa yang digunakan adalah Jawa. Pemakaian aksara Sunda makin terkikis setelah aksara latin diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Eropa pada masa kolonialisasi pada abad ke-17 hingga seterusnya. Tak hanya itu, penguasaan Mataram Sultan Agung atas wilayah-wilayah Sunda pada abad yang sama mengakibatkan sastra-sastra Sunda lahir dengan memakai aksara Jawa atau Jawa-Sunda (carakan), bukan aksara Sunda. Contoh naskah Sunda yang ditulis menggunaka bahasa dan aksara carakan adalah Babad Pakuan atau Babad Pajajaran yang ditulis pada 1816, di mana terdapat kisah Guru Gantangan, pada masa pemerintahan Pangeran Kornel (Aria Kusuma Dinata), Bupati Sumedang. Isi babad ini menggambarkan pola pikir masyarakat Sunda atas kosmologi dan hubungannya antara manusia sempurna dengan mandala kekuasaan. Sistem Aksara Sunda Aksara Sunda berjumlah 32 buah, terdiri atas 7 aksara swara atau vokal (a, é, i, o, u, e, dan eu) dan 23 aksara ngalagena atau konsonan (ka-ga-nga, ca-ja-nya, ta-da-na, pa-ba-ma, ya-ra-la, wa-sa-ha, fa-va-qa-xa-za). Aksara fa, va, qa, xa, dan za merupakan aksara-aksara baru, yang dipakai untuk mengonversi bunyi aksara Latin. Secara grafis, aksara Sunda berbentuk persegi dengan ketajaman yang mencolok, hanya sebagian yang berbentuk bundar. Aksara swara adalah tulisan yang melambangkan bunyi fonem vokal mandiri yang dapat berperan sebagai sebuah suku kata yang bisa menempati posisi awal, tengah, maupun akhir sebuah kata. Berikut tabel aksara swara Sunda: Sedangkan aksara ngalagena adalah tulisan yang secara silabis dianggap dapat melambangkan bunyi fonem konsonan dan dapat berperan sebagai sebuah kata maupun sukukata yang bisa menempati posisi awal, tengah, maupun akhir sebuah kata. Setiap konsonan diberi tanda pamaeh agar bunyi ngalagena-nya mati. Dengan begitu,aksara Sunda ini bersifat silabik, di mana tulisannya dapat mewakili sebuah kata dan sukukata. Berikut tabel aksara ngalagena Sunda: Ada pula para penanda vokal dalam aksara Sunda, yakni: panghulu (di atas), panyuku (di bawah), pemepet (di atas), panolong (di kanan), peneleng (di kiri), dan paneuleung (di atas). Berikut penanda vokal dalam sistem aksara Sunda: Selain pamaeh konsonan, ada pula variasi fonem akhiran, yakni pengecek (akhiran –ng), pangwisad (akhiran –h), dan panglayar (akhiran –r). Ada pula fonem sisipan yang disimpan di tengah-tenngah kata, yakni pamingkal (sisipan –y-), panyakra (sisipan –r-), dan panyiku (sisipan -l-). Berikut tabel variasi fonem sisipan dan akhiran beserta tanda pamaeh dalam aksara Sunda.

Kata “mitos” pasti berada dalam pembendaharaan kita. Dalam percakapan sehari-hari, kandungan makna dalam kata mitos acapkali diperdengarkan. Bukalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan temukan definisinya sebagai: “Cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.” Setelah membukan KBBI, tengoklah oleh kita percakapan-percakapan sehari-hari di mana orang membentuk definisi mitos melalui mulut dan pengetahuan lisannya, seperti: A: De, jangan duduk di depan pintu, nanti sulit jodoh. B: Ah, mitos itu, Bu. A: Menentukan tanggal dan hari baik untuk menikah itu penting. B: Yah, mitosnya sih begitu. A: Di sini ada mitos untuk tidak berbicara sembarangan, bagi yang melanggar bakal ada akibatnya. B: Ok! A: Indonesia adalah Atlantis, mitos bukan sih? B: Bisa saja, terus kenapa? Terasa dalam percakapan-percakapan di atas bagaimana kata mitos mengalami pemaknaan yang sedikit berbeda. Ia kadang dipatuhi, kadang ditertawakan, acap diragukan, dan kadang diacuhkan. Sejauh ia bisa dibuktikan melalui kajian ilmiah, orang akan berusaha percaya. Tapi, ketika ia dibalutkan pada peristiwa yang “tak bisa diterima akal”, maka ia akan diabaikan. Istilah mitos yang sekaranag kita kenal diambil dari kata mite/myth yang berasal dari perbendahaan Yunani Kuno: muthos, yang berarti “ucapan”. Muthos lebih dimengerti sebagai cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya. Maka, dengan sendirinya kata itu cocok diterapkan dalam cakupan pengertian kebudayaan Yunani dengan kisah-kisah dewa-dewi yang bermukim di Olympus. Dan kemudian kata itu hinggap di negera ini. Kita pun mengadopsinya untuk mendefinisikan hal-hal yang “dianggap sama” dengan kebudayaan Yunani tersebut. Tradisi keilmuan dan tradisi pendefinisian yang tertanam sejak zaman Belanda membuat bangsa ini selalu mengekor siapa dan apa pun yang terimpor—busana, makanan, hingga sejumput kata. Jadilah kita sebagai bangsa penjunjung tinggi pedagogi serta metode berpikir “Barat”. Namun kenapa mitos selalu disandingkan dengan bentuk-bentuk kearifan lokal dan tradisi masyarakat nusantara?. Sejauh tidak memaksakan untuk selalu berpakaian dari “luar” dalam artian kita belum menemukan pendefinisan yang tepat, hal itu mungkin masih bisa kita terima bersama. Namun, bagaimana kalo kita sampai tidak mengenalinya lagi? C.A. van Peursen dalam bukunya Strategie Van De Cultuur menyinggung perihal mitos dalam ruang lingkup alam pikiran mistis manusia sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita itu, menurutnya, dapat dituturkan, tetapi juga dapat diungkapkan lewat tari-tarian atau pementasan dalam sebuah seni pertunjukan lainnya. Inti-inti cerita itu berbicara mengenai lambang-lambang yang mencetuskan pengalaman manusia: kebaikan dan kejahatan, kehidupan-kematian, dosa dan penyucian, perkawinan-kesuburan, dan kehidupan setelah mati. Bagi para peneliti dan pemerhati kebudayaan, seperti juga Peursen, di mana mereka telah cukup lama mengadakan riset di lapangan, hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga pola-pola masyarakat yang diteliti sedemikian jauh sudah dipahami, pengertian mitos ternyata mendapatkan makna beragam. Mitos, bagi para peneliti, bukan hanya sebuah dongeng, ia merupakan rumah pengetahuan bermasyarakat yang di dalamnya terdapat nilai(-nilai) kearifan. Sampai di sini pengertian mitos masih berbicara dalam salah satu bagian dari kearifan lokal suatu masyarakat dengan berbagai ekspresinya. Peradaban bergeser, maka makna kata dari mitos pun terdegradasi. Definisinya jauh telah berubah dari apa yang dulu coba disandingkan untuk membungkusnya. Ia tereduksi menjadi pengertian yang maknanya sama dengan kata “bohong”, “khayalan”, “asbun”, “bullshit”, dan kata-kata lain yang menghancurkan keingintahuan kita untuk mendalaminya. Ia menutup bentuk-bentuk kearifan lokal dan tradisi masyarakat Nusantara yang sarat akan nilai dan filosofi. Ia telah terjatuh dalam sebuah himpunan: tak berguna! Timbul pertanyaan: lalu apakah masih layak kata mitos membalut sebuah nilai kepercayaan dan ekspresi-ekspresi tradisi yang muncul dari kearifan di Nusantara? Mampukah kita menghilangkan definisi yang telah melekat pada kata tersebut? Mengapa? kenapa kita tidak coba menghilangkan kata mitos untuk menyebutkan hal-hal yang didefinisikannya sebagai satu bagian yang memang berbeda? Sains sekarang memunyai tempat yang paling tinggi sebagai pengganti pengetahuan. Semua hal diuji guna mendapatkan kebenaran berdasarkan metode dan tatacara yang telah ditentukan secara ilmiah atau keilmuan. Dan tentu saja, bagi sains “mitos” di Nusantara “tidak dapat diuji” kebenarannya. Sains mengingkari nilai kepercayaan dan kearifan tradisi yang sesungguhnya mempunyai tempatnya sendiri. Padahal, tak semua hal—apalagi yang bersifat nonmaterial—bisa dipahami oleh sains. Sains tak mampu mengejar nilai kearifan (sains belum dapat menguji kebenarannya). Apa yang sekarang kita sebut sebagai “mitos” di Nusantara, sejatinya memiliki fungsi sebagai bagian dari interaksi simbolik, baik ketika berbicara mengenai sejarah, informasi penting, pengetahuan tentang suatu hal, dan fungsi-fungsi lainnya. Kini, sejauh mana fungsi hal itu? Semuanya tidak bisa dinilai memang, karena mereka, “mitos” itu sudah hilang. Kini kita hanya mampu menerka-nerka saja fungsi, manfaat, dan kegunaannya. Mari kita pahami nilai-nilai kehidupan dalam cerita “mitos” tidak sekadar bohong atau bualan tidak masuk akal. Kembalilah kepada tataran di mana “mitos” yang menghegemoni itu tak lain merupakan bagian dari eksistensi peradaban dan kebudayaan masa lalu. Nilai kepercayaan, kearifan, dan ekspresi-ekspresi tradisi nyatanya lahir dari latar belakang budaya yang kuat. Ia menciptakan suatu bentuk interaksi, di mana antara satu dengan lainnya berbicara dalam tataran simbolik, berbicara dalam kode-kode alam, ketika—inilah yang hebat—manusia masih menempatkan alam dan bagiannya (gunung, lautan, hewan, tetumbuhan) di atas eksistensi ke-manusia-annya, ketika manusia belum menjadi penakluk bumi yang sangar lagi hingar-bingar. Mampukah manusia kini menempatkan nilai kepercayaan dan ekspresi-ekspresi tradisi yang muncul dari kearifannya sebagai bagian kehidupannya? Bagi yang tidak mampu melakukannya, mereka menyebutnya mitos. Salam Nusantara!

This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.  Sejarah Marga Catatan sejarah marga (dipadankan menjadi clan / klan) dapat ditarik kembali jauh sampai ke masa penyebaran awal manusia di bumi. Biologi melalui genetika mencatat bukti tersebut melalui alur perpindahan gen manusia-manusia sekarang yang memenuhi seluruh pelosok dunia. Dari catatan tersebut dapat diketahui pola perpindahan tersebut melalui pola-pola gen dan DNA (Deoxyribonucleic acid) manusia hingga kepada pembentukan ras manusia. Marga atau klan merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan dalam silsilah/leluhur atau memiliki hubungan darah antara anggota yang satu dengan lainnya, meski saat ini hubungan tersebut hanya terwakili oleh nama depan atau nama belakang yang disandang. Hal ini bisa ditemukan dalam sistem kemargaan Batak dan Minahasa—atau yang lebih jauh Jepang dan Cina. Klan, sejauh ini, didominasi oleh garis keturunan dari bapak/ayah; sementara hanya sebagian kecil yang ditarik dari garis ibu (misalnya pada suku Indian Amerika), sementara sebagian kecil lainnya mengambil garis dari perpaduan ibu dan ayah, seperti pada suku asli Armenia dan sebagian suku Arab. Mengapa klan terbentuk? Sampai saat ini jawaban untuk pertanyaan tersebut hanya didasari oleh identifikasi dan persepsi manusia sekarang terhadap kemungkinan dan manfaat yang dapat dihasilkan dari sebuah klan atau marga terkait kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan berketurunan. Manfaat tersebut antara lain: superioritas, keutuhan darah—yang kemudian membentuk hierarki atas dan bawah, keamanan, dan identitas—baik itu wilayah maupun kekuasaan. Dari fase inilah sebetulnya sejarah manusia mulai dicatat, antara lain, melalui penulisan silsilah keluarga marga dan sejarah masing-masing orang yang ada di dalam silsilah tersebut. Penulisan silsilah tersebut, di samping untuk mempertahankan “kesucian” garis marga, juga untuk menghindari perkawinan antarsesama marga yang sangat bertolak belakang dengan tujuan pembentukan marga dalam usaha memperluas jaringan kefamiliannya. Penulisan silsilah marga sebagai pertahanan nilai dan kekuatan sebuah marga, di samping dilihat dari sisi kekayaan dan kekuasaan yang memengaruhi teritori, juga memengaruhi nilai hitung kekuatan dari jumlah anggota marga yang dapat dimobilisasi untuk tujuan perburuan dan perang. Sejarah Marga (Klan) di Nusantara dan Hubungannya dengan Budaya di Nusantara Sejauh ini, pengertian dari marga di Nusantara tidak berbeda jauh dengan pengertian klan di luar negeri—karena bukankah saat ini ilmu pengetahuan modern dirumus dan dikembangkan oleh filsuf dan ilmuwan Barat. Yang menarik di Nusantara adalah keragaman pola marga itu sendiri, sebagai salah satu sisi budaya yang terbentuk. Perkawinan antarmarga menimbulkan berbagai ritual budaya yang berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan dan kekuatan, sehingga di banyak budaya klan di Nusantara terdapat istilah “jual-beli” perkawinan. Pihak perempuan atau sebaliknya akan ditukar dengan sejumlah nilai kekuatan dan kekuasaan lain sebagai ganti hak penurunan nama marga yang dihilangkan dari calon-calon keturunannya kelak. Yang menarik selanjutnya adalah pola teritorial, di mana klan-klan di Nusantara biasanya memiliki kawasan dan teritori masing-masing dengan hukum dan aturan masing-masing, meski masih dalam area yang sama. Para Prajurit Nias berkumpul di depan “omo Sebua” (kediaman pemimpin Desa) Berbicara mengenai sejarah marga di Nusantara masih merupakan misteri—selain yang dapat diperoleh dari catatan-catatan asli penduduk lokal yang masih ada, dan beberapa di antaranya merupakan tradisi tutur, yang oleh sebagian besar ilmuwan tidak dapat dianggap sebagai sebuah data atau fakta yang dapat dijadikan rujukan utama sebuah penelitian, karena dianggap memiliki banyak bias yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tradisi tutur tersebut biasanya menceritakan asal-usul marga sebagai sebuah cerita dan melegenda di kalangan masyarakat yang bersangkutan. Legenda tersebut, dengan tujuan mengangkat derajat leluhur, seringkali dikait-kaitkan dengan sang prima causa itu sendiri, sehingga kedudukannya sejajar dalam aturan dan hukum yang berlaku dalam klan tersebut. Dari sinilah sebetulnya budaya Nusantara dibentuk secara utuh; aturan, nilai, dan norma yang dibentuk atas jalinan manusia-lingkungan-alam menemukan bentuknya-kendati bentuk tersebut tidak tercatat dalam media baca-tulis namun nilai dan norma tersebut diterapkan dalam kehidupan keseharian masyarakat Nusantara hingga ke dalam bentuk gestur atau gerak tubuh-sebuah pencapaian puncak ideologi. Pandita sebagai strata tertinggi di Bali Dari nilai dan norma yang kemudian membentuk aturan dan hukum tersebutlah, sesungguhnya garis dan batas imajiner masyarakat Nusantara dapat dikenali, di mana kesamaan keunikan tersebut hanya dapat ditemui pada wilayah-wilayah sebagian besar Asia Tenggara, di mana aturan dan hukum telah mencapai titik puncak sebuah peradaban; dengan kata lain, nilai-nilai tersebut telah mendarah daging. Potensi Marga/Klan sebagai Penjaga Budaya Dari uraian sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa marga merupakan pembentuk awal dari budaya-budaya yang berkembang selanjutnya—entah melalui percampuran maupun perkembangan zaman. Seyogyanya, marga merupakan penghasil sekaligus penjaga kelangsungan dari budaya, karena tanpa nilai dan norma, sebuah marga akan kehilangan hakikat dari marga yang sesungguhnya, pun pada saat ini banyak marga yang sudah kehilangan tujuannya dan hanya berfungsi sebagai pengenal saja tanpa ikatan lainnya. Anggota suku Sakuddei (Mentawai) mengadakan upacara. Kini, di Indonesia – Negara yang meng-klaim sebagai pewaris Nusantara, orientasi dari ikatan kemargaan telah bergeser ke titik yang makin melenceng dari tujuan semua dari pembentukan marga. Sebuah marga, dari yang semula bersifat suci bergeser menjadi kegengsian yang eksklusif nan kabur. Nama marga lantas dijadikan benteng keakuan untuk menafikan realitas marga lain. Kemargaan, oleh sebagian orang, dilembagakan dalam sebuah wadah organisasi massa yang terdiri atas etnis tertentu dan atau agama (keyakinan) tertentu, di mana teritorial marga yang satu dibenturkan dengan wilayah marga lain. Terjadi pertentangan antara marga satu dengan marga yang lain, dan ini dipicu oleh struktur sosial yang berubah. Yang terjadi kemudian adalah perbauran nilai kemargaan dengan kepentingan yang sungguh berada di luar lingkaran nilai kemargaan. Sistem kemargaan, pada gilirannya, menjadi tunggangan kaum-kaum tertentu yang memiliki kepentingan politis atau bahkan agama, dan bukan lagi perwujudan kerukunan dan kebersamaan yang etis. Ia telah dibatasi oleh determinasi sempit di mana etnis satu dibenturkan dengan etnis lain, yang pada hakikatnya mengabaikan potensi marga sebagai penjaga dan pelestari budaya – yang nampak justru adalah kelompok-kelompok yang tidak memiliki budaya sama sekali. Hal ini jelas akan memperkeruh kejernihan nurani dan akal yang sejatinya merupakan landasan terciptanya sebuah kemasyarakatan yang adil dan beradab serta penuh dengan keakuran dan keselarasan. Salam Nusantara!

Mengenal kemajemukan (pluralitas) tidak sama dengan menghargai, mengakui, memahami, dan menyakininya sebagai suatu kenyataan bahwa bangsa yang secara geografis terbentang dari Sabang sampai Merauke ini kaya akan beragam suku, budaya, agama, bahasa, warna kulit sampai dengan karakter manusianya. Kemajemukan merupakan realitas obyektif yang tidak dapat dipungkiri oleh bangsa Indonesia, itu fakta yang sama sekali tak bisa terbantahkan, sebuah kenyataan sejarah dari bangsa Indonesia. Dengan demikian, konsepsi Bhinneka Tunggal Ika adalah reprensentasi normatif yang menjadi acuan dalam mengelola kemajemukan sehingga kemajemukan tersebut akan menjadi kekuatan bangsa.

Kini mulai terjadi kemunduran atas rasa dan semangat kebersamaan yang sudah dibangun selama ini. Intoleransi semakin menebal ditandai dengan meningkatnya rasa benci dan saling curiga diantara sesama anak bangsa. Hegemoni mayoritas atas minoritas semakin kukuh, mengganti kasih sayang, tenggang rasa, dan semangat untuk berbagi. Krisis multidimensi yang berkepanjangan juga memberikan kontribusi terhadap semakin melemahnya rasa kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai suatu bangsa, dan menguatnya sikap ketergantungan, bahkan lebih jauh telah menyuburkan sikap inferioritas. Menipisnya semangat nasionalisme tersebut juga sebagai akibat dari lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman (pluralitas) yang menjadi ciri khas obyektif bangsa Indonesia. Bagaimana konsep pluralisme dengan segala prakondisinya diterapkan dalam wilayah yang plural?. Pluralisme haruslah tidak diartikan sebagai membuat semua orang sama, juga tidak berkaitan dengan pertanyaan mana yang benar dan baik. Namun, pluralisme yang dimengerti sebagai keterlibatan aktif terhadap kemajemukan adalah sebuah keharusan jika berhadapan dengan kenyataan di negara kita. Dengan demikian, tidak hanya dihadapi dengan menutup diri dan nyaman dengan kelompoknya masing-masing. Sebaliknya membuka diri menjalin relasi dialogis yang egaliter dan partisipatif dengan lainnya. Hanya dengan demikian keberagamaan dapat dipandang sebagai kekayaan bangsa. Dan hanya dengan demikian kemajemukan menjadi relevan dan bermanfaat bagi semua manusia Indonesia. Membuka diri merupakan manisfestasi dari kerendahan hati untuk tidak selalu merasa benar, bersedia untuk mendengarkan pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Itu sebabnya pada dasarnya kelapangan dalam menghargai akan memberi makna hidup, karena kita tidak lagi terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan yang biasa termuat dalam keberagamaan kita yang menjadikan kita “tertutup”. Permasalahannya adalah bagaiman konsep pluralisme tersebut dapat diterjemahkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang nyata, terutama dalam pengejawantahan pengertian “ketunggal-ikaan” yang tidak mematikan “kebhinekaan” serta mencegah terjadinya satu unsur kebhinekaan yang mendominasi ?. Kesediaan menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, berbudaya, dan berkeyakinan yang berbeda, bersedia untuk hidup, bergaul, dan bekerja sama membangunan negara harus dikedepankan sebagai syarat mutlak agar bangsa Indonesia yang begitu plural dapat bersatu, dan bangsa yang tidak menghargai, mengakui, memahami, dan menyakini kemajemukan adalah bangsa yang akan membunuh dirinya sendiri. Salam Nusantara!

Dalam kehidupan ini,Manusia sangat erat hubungannya dengan Alam Semesta yang Meretas aneka ragam Tradisi dan Budaya sebagai hasil dari hubungan manusia (Jagad Alit) dengan lingkungan alamnya (Jagad Ageng).Tentu saja Falsafah Hidup masing-masing masyarakat diselaraskan dengan alam lingkungan tempat tinggalnya.

Lalu nilai-nilai keselarasan,keharmonisan,dan sinergisme antara Makrokosmos tersebut dapat dikatakan sebagai Kearifan Lokal (Lokal Wisdom).

Lokal Wisdom tidak dapat dipandang sebelah mata,sebab Ia merupakan Hasil dari Proses Pencarian Jati Diri.Lokal Wisdom lebih tahu apa yang mesti dilakukannya.

Maka dari hal tersebut,jika dikatakan Umat yang Tunduk dan Patuh terhadap "Kodrat Tuhan" dan Hukum Alam,merekalah orangnya.Dikatakan demikian jika benar-benar menggunakan konsep Tuhan Yang Maha Luas Tiada Berbatas,Wujud Tuhan nampak pada setiap apa yang dikaryakanNYA.Dengan demikian tidak mengherankan jika setiap masyarakat dan bangsa selalu memiliki Identitas dan Ajaran yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing yang menjadi tanda Kebesaran Tuhan sendiri.

Namun begitu,dibutuhkan suatu kejujuran untuk mengakui dan menjalani itu semua.Karena tiada yang lebih mulia selain kejujuran,sebagaimana alam ini senantiasa mengajarkan kejujuran dan tak sedikitpun menyisakan ketidakadilan dan kebohongan.Sebagai contoh,para Leluhur dan Karuhun kita terdahulu tentunya juga mengalami suatu kebingungan,namun setidaknya para Leluhur kita dahulu lebih Cerdas Jiwanya sehingga hanya percaya terhadap Hukum Alam.Sebab Alam mampu memberikan suatu ajaran yang Jujur dan Alampun tiada pernah berbohong terhadap apapun yang disampaikannya.Itulah sebabnya mengapa pada jaman dahulu Para Leluhur mengakui suatu Kitab Suci Asli yang dinamakan Sastra Jendra/Sastra Cetha (Sastra tanpa tulis,tulis tanpa papan) yang menjadi Nilai-nilai Kearifan Lokal.

Tujuannya sungguh sangat sederhana yakni untuk Hamemayu Hayuningrat (ning Ing Rat) Hening Tunduk dan Patuh terhadap Hukum Rat (Kodrat Tuhan) atau Hukum Jagad Raya seisinya.

Dari Kearifan Lokal itu pula ada suatu Pusaka yang disebut sebagai Hasta Brata yakni Perilaku manusia yang senantiasa "Mulat Laku Jantraning Banthala/Bhumi" atau Menauladani Sifat-sifat dari 8 unsur alam.Hasta Brata ini merupakan salah satu Serat Kehidupan yang semestinya kita selamatkan dari berbagai macam upaya Diskriminasi dan Dominasi ajaran asing.Sebab,Serat tersebut tidak berupa wujud buku yang tersimpan di Museum,Perpustakaa n Nasional maupun dilembaga pendidikan Agama apapun akan tetapi tersimpan rapat didalam Sanubari setiap Insan Manusia sebagai "Kitab Kang Manjing Sajroning Dhadha".

Semoga Para Generasi Segera Sadar dan Bangkit Untuk Merdeka dengan Landasan Jiwa Nusantara...

Mohon maaf atas segala kekurangan,dan semoga bermanfaat....

Salam Jiwa Nusantara....MERDEKA MERDEKA MERDEKA !!!!!

|

Print this page

Print this page RSS Feed

RSS Feed